Les stations thermales en Lorraine ont quelque chose d’étrangement apaisant, comme une respiration ancienne au creux des vallées.

Le simple bruit d’une source qui coule entre les pierres semble raconter des siècles d’histoire.

Des Vosges à la Moselle, les collines respirent à travers leurs nappes d’eau chaude ou minérale, comme si la terre elle-même se souvenait de sa longue vocation de bien-être.

Ici, le thermalisme n’est pas qu’une affaire de soins : c’est une culture, presque une identité.

On parle d’“eaux bienfaisantes” depuis l’Antiquité, et ce n’est pas une image.

Les Romains avaient déjà compris ce que nous redécouvrons aujourd’hui : qu’il y a dans ces sources un pouvoir de régénération — physique, certes, mais aussi moral.

Et puis, avouons-le, les villes d’eau ont un charme un peu suranné qui fascine.

Marcher dans les allées de Vittel ou sous les arcades de Contrexéville, c’est un peu comme traverser une vieille photographie sépia.

On y sent la Belle Époque flotter encore, les parasols d’autrefois et les robes blanches qui bruissent au son d’un orchestre de kiosque.

Pourtant, ces lieux ne sont pas restés figés. Aujourd’hui, ils se réinventent, entre patrimoine et bien-être, entre science et volupté.

Aux sources des stations thermales de Lorraine

Les stations thermales en Lorraine sont bien plus qu’une curiosité régionale : elles incarnent une tradition millénaire où la nature et le soin ne font qu’un. Et si vous rêvez d’en faire l’expérience vous-même, rien n’empêche de réserver un week-end dans un hôtel spa en Lorraine — l’occasion parfaite de plonger dans cet héritage, entre détente et culture, au cœur d’une région qui sait encore prendre le temps.

Car la Lorraine est avant tout une terre d’eau. Ses vallées, ses failles et ses nappes profondes cachent un secret géologique que les anciens connaissaient déjà : ici, l’eau jaillit chaude, minéralisée, riche en sels et en histoire.

Les Romains, qui ne faisaient rien à moitié, y avaient construit des thermes à Plombières et à Luxeuil.

Deux mille ans plus tard, on y vient encore pour les mêmes raisons — se délasser, se soigner, respirer un peu mieux.

Mais revenons à la source, justement. Ce qui rend ces eaux si singulières, c’est leur variété.

À Vittel et Contrexéville, elles sont froides et légères, buvables, « sulfatées calciques », disait déjà un rapport médical du XIXᵉ siècle.

À Plombières, elles montent à plus de 80 °C, jaillissant d’une profondeur telle qu’on les croyait jadis bénies du feu de Vulcain.

La source des Dames à Plombières-les-Bains © French Moments

Ce contraste a façonné deux visages du thermalisme lorrain : celui de la cure digestive, du verre d’eau au petit matin, et celui des bains brûlants où l’on se laisse envelopper de vapeur.

D’ailleurs, le rapport d’experts sur le thermalisme lorrain le rappelle joliment : « La prédominance des eaux chaudes et des eaux froides conduit à des stratégies de développement distinctes dans l’ensemble de la région. »

Et c’est peut-être ce qui fait toute la richesse de cette région : chaque ville d’eau raconte une version différente du même mythe.

Quand on observe la carte, on comprend mieux : les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle… tout ce petit monde forme une mosaïque de sources et de vallées.

Amnéville, Vittel, Contrexéville, Bains-les-Bains — autant de noms qui évoquent des expériences uniques, mais liées par une même philosophie : celle du soin par la nature.

L’âge d’or des stations thermales en Lorraine

Il y a eu un temps — pas si lointain, à l’échelle d’une région — où la Lorraine était à la mode.

On y venait en cure comme on allait sur la Côte d’Azur : pour se montrer, se distraire, respirer l’air pur et… surtout être vu.

C’était la Belle Époque, ce moment suspendu entre deux guerres où les élégants voyageaient avec leurs malles Louis Vuitton et leurs carnets de correspondance.

Plombières-les-Bains © French Moments

Les stations thermales, alors, n’étaient pas seulement des lieux de soins. Elles étaient des théâtres.

À Vittel, par exemple, on dansait le soir dans les jardins illuminés, on jouait au casino, on flânait sur les promenades bordées de kiosques à musique. On croisait parfois des diplomates, des artistes, même quelques têtes couronnées venues “prendre les eaux”. C’est dire si l’eau, à cette époque, avait le goût du prestige.

Un rapport sur le thermalisme en Lorraine évoque cette période avec une précision presque émue : « L’apogée d’avant-guerre a été atteinte en 1913, Vittel enregistrant à elle seule 9542 curistes. La fréquentation a dépassé les 20 000 dans les années 1930. »

C’est vertigineux, quand on y pense : ces petites villes paisibles accueillaient alors autant de monde qu’un festival d’été aujourd’hui.

Mais ce qui frappe encore plus, c’est l’architecture.

Les grands hôtels, les casinos, les galeries couvertes — tout cela témoignait d’une confiance inébranlable dans le progrès et dans l’art de vivre.

À Vittel, Charles Garnier, l’architecte de l’Opéra de Paris, a laissé son empreinte. Le Grand Hôtel, avec ses mosaïques et son monumental escalier, a ce mélange d’opulence et de douceur typiquement Belle Époque.

![Grand Hotel Vittel © Christophe.Finot- licence [CC BY-SA 3.0] from Wikimedia Commons Stations thermales de Lorraine - Grand Hotel Vittel © Christophe.Finot- licence [CC BY-SA 3.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/11/Grand-Hotel-Vittel-©-Christophe.Finot-licence-CC-BY-SA-3.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

Le Grand Hotel à Vittel © Christophe.Finot- licence [CC BY-SA 3.0] from Wikimedia Commons

À Contrexéville, François Clasquin construisait un casino inspiré des palais italiens : marbres, colonnades, coupoles — rien n’était trop beau pour les curistes.

Et puis, il y avait Plombières-les-Bains, la “ville aux mille balcons”. Moins ostentatoire, plus intimiste, presque méditative. On y sentait déjà cette nostalgie que les artistes aiment tant, ce mélange de pierre et de vapeur, d’histoire et de silence. L’écrivain Lamartine y aurait trouvé matière à vers, s’il avait pris le temps de s’y perdre.

Vue générale de Plombières-les-Bains © French Moments

Franchement, quand on regarde ces bâtiments aujourd’hui, souvent un peu défraîchis mais toujours majestueux, on a un pincement au cœur.

Ce patrimoine, c’est un livre d’histoire à ciel ouvert. Chaque mosaïque, chaque ferronnerie raconte un rêve : celui d’une Lorraine élégante, fière, où l’eau servait autant à guérir qu’à rêver.

Le renouveau des stations thermales de Lorraine

Et puis, comme souvent dans les belles histoires, il y a eu une longue parenthèse.

Les stations thermales de Lorraine, après la guerre, ont connu un lent déclin.

Les curistes se sont faits plus rares, les grands hôtels ont fermé les uns après les autres, et les piscines d’autrefois ont pris l’eau – au sens propre.

On aurait pu croire que c’en était fini des “villes d’eau”. Mais non. La Lorraine a cette étonnante capacité à renaître, comme si ses sources chaudes alimentaient aussi son courage.

Prenez Nancy Thermal, par exemple. Son histoire, c’est un roman.

Nancy-Thermal © French Moments

Le projet initial date de 1912 : un complexe luxueux, avec casino, piscine, hôtel, rien de moins. La guerre a stoppé net ce rêve.

Il aura fallu plus d’un siècle pour qu’il ressurgisse, transformé en un espace unique, mêlant cure médicale, sport aquatique et bien-être urbain.

Aujourd’hui, le site s’étend sur plusieurs zones : un espace de soins conventionnés, un vaste centre aquasport de 2100 m² et un spa contemporain où hammams, saunas et bassins thermaux se côtoient.

C’est un symbole fort : celui d’une renaissance architecturale et culturelle, qui ancre la tradition dans la modernité.

Nancy-Thermal © French Moments

La métropole du Grand Nancy le présente d’ailleurs comme « un levier d’attractivité urbaine majeur ». Et c’est vrai. En mêlant santé, loisirs et architecture, Nancy Thermal a redonné à la ville ce souffle thermal qu’elle attendait depuis un siècle.

Mais la modernité thermale, en Lorraine, ne se limite pas à Nancy.

À Amnéville, la “Cité des Loisirs” a inventé un tout autre modèle. Ici, pas de nostalgie Belle Époque : le thermalisme s’est marié au divertissement.

![Amnéville Thermes © Espirat - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons Amnéville Thermes © Espirat - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/11/Amneville-Thermes-©-Espirat-licence-CC-BY-SA-4.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

Les jardins des thermes d'Amnéville © Espirat - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons

Thermapolis, le zoo, les bains romains revisités, les saunas panoramiques... L’ensemble fonctionne comme un grand écosystème du bien-être.

On peut y venir en famille, pour un week-end, sans même être malade.

Et c’est peut-être là la clé : le thermalisme n’est plus réservé aux curistes, il est devenu un art de vivre.

Et puis, avouons-le, on ne va plus “prendre les eaux” comme nos arrière-grands-parents.

On y va pour “prendre du temps”. Pour soi. Pour respirer. Pour sentir cette chaleur qui détend les muscles et, d’une certaine manière, les pensées.

Les Lorrains ont compris que leur patrimoine thermal pouvait aussi être une expérience sensorielle, culturelle, presque spirituelle.

Les perles discrètes : Luxeuil, Bains-les-Bains, Bourbonne

Quand on parle de stations thermales de Lorraine, on pense tout de suite à Vittel ou à Contrexéville.

Pourtant, c’est dans les replis plus tranquilles du territoire que se cachent ses trésors les plus discrets.

Ces stations qu’on traverse parfois sans savoir qu’elles existent encore, mais où le temps s’écoule différemment.

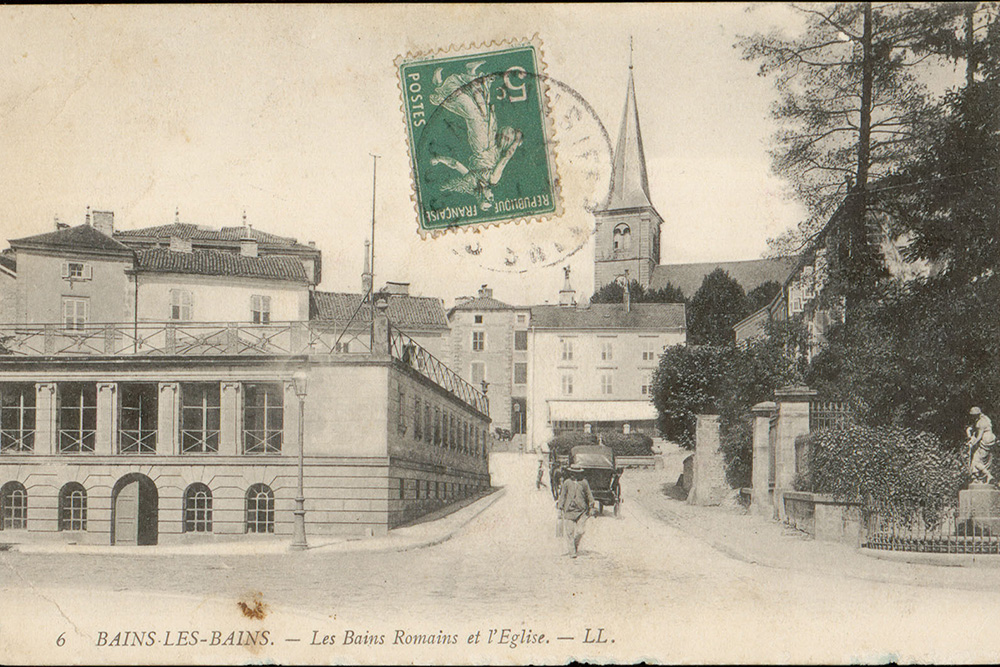

Prenez Bains-les-Bains.

Le nom à lui seul invite à la lenteur. Le village, posé au cœur de la Vôge, respire la forêt et le silence.

Les eaux y sont chaudes, chlorurées sodiques, et connues pour leurs bienfaits sur les maladies cardio-artérielles. Mais au-delà des soins, c’est le décor qui apaise.

Des sentiers bordés de hêtres, un air d’une pureté presque montagnarde, et ces vieilles bâtisses Belle Époque dont les volets bleus s’écaillent doucement.

Il y a quelque chose d’un peu mélancolique dans ces lieux — cette beauté fatiguée qui touche plus que le luxe.

Plus au sud, Luxeuil-les-Bains s’impose comme une élégante survivante.

![Thermes de Luxeuil-les-Bains © A. BourgeoisP - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons Thermes de Luxeuil-les-Bains © A. BourgeoisP - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/11/Thermes-de-Luxeuil-les-Bains-©-A.-BourgeoisP-licence-CC-BY-SA-4.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

Thermes de Luxeuil-les-Bains © A. BourgeoisP - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons

Ici, la pierre rose des Vosges contraste avec la verdure alentour, et les thermes conservent une certaine majesté.

Les Romains y avaient bâti des bassins, les moines du Moyen Âge y ont prié, et aujourd’hui les visiteurs viennent pour des cures plus ciblées : rhumatologie, phlébologie, mais aussi soins post-cancer du sein, une spécialité rare en France.

C’est une autre forme de modernité, plus douce, plus intime.

Un rapport sur le thermalisme le souligne d’ailleurs avec respect : « Luxeuil-les-Bains s’est distinguée par une stratégie de spécialisation thérapeutique de niche… positionnant la station à l’avant-garde de l’adaptation du thermalisme médical. »

Et cette phrase, mine de rien, en dit long : l’avenir du bien-être ne réside peut-être pas dans la taille, mais dans la justesse.

Enfin, Bourbonne-les-Bains, la doyenne.

![Bourbonne-les-Bains © Lionel Allorge - licence [CC BY-SA 3.0] from Wikimedia Commons Bourbonne-les-Bains © Lionel Allorge - licence [CC BY-SA 3.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/11/Bourbonne-les-Bains-©-Lionel-Allorge-licence-CC-BY-SA-3.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

Bourbonne-les-Bains © Lionel Allorge - licence [CC BY-SA 3.0] from Wikimedia Commons

Ses eaux chaudes, riches en sel, étaient déjà prisées des légions romaines. Ironie du sort : les fouilles archéologiques ont montré que les bains antiques se trouvent… sous les structures modernes.

Comme si le passé, ici, avait littéralement été enfoui sous le présent.

L’établissement actuel, tout en sobriété, perpétue la tradition sans tapage.

C’est une station à redécouvrir, pour ce qu’elle raconte de la France discrète : celle qui soigne sans se vanter.

Et au fond, ces trois villes-là incarnent peut-être l’autre visage de la Lorraine thermale — celui qui n’a pas besoin de lumières ou de casinos. Un visage plus humain, plus vrai. On y vient moins pour s’exhiber que pour se retrouver.

Vers un thermalisme du futur : santé, patrimoine et innovation

Ce qui frappe, quand on observe les stations thermales de Lorraine, c’est leur capacité à conjuguer passé et avenir.

On pourrait croire ces villes d’eaux figées dans leurs mosaïques et leurs colonnes. Mais non : elles bougent, elles se réinventent.

Le thermalisme lorrain du XXIᵉ siècle est scientifique, connecté, mais toujours profondément humain.

À Nancy, la création de l’Institut Européen du Thermalisme (IET) en est le symbole.

C’est un laboratoire d’idées, un lieu où les chercheurs, médecins et ingénieurs travaillent à démontrer — chiffres à l’appui — les bienfaits de ces eaux qu’on disait jadis “miraculeuses”.

Loin du folklore, il s’agit désormais de médecine préventive, de rééducation, de santé mentale.

« L’avenir du thermalisme lorrain repose sur la modernisation et la preuve scientifique des bienfaits des soins. »

Autrement dit, la Lorraine veut prouver que la tradition peut être à la fois poétique et rigoureuse.

Les thermes de Plombières-les-Bains © French Moments

Mais cette modernisation ne se résume pas à des études cliniques. Elle passe aussi par une nouvelle manière de vivre le bien-être.

Les mini-cures, les séjours de relaxation, les espaces spa intégrés aux hôtels thermaux — tout cela traduit une tendance plus globale : celle du retour à soi, mais sans renoncer au plaisir.

C’est ce qu’on retrouve à Vittel avec ses programmes “santé & sport”, à Contrexéville avec ses séjours minceur, ou à Nancy avec son Aquasport où les familles viennent nager dans une eau chaude naturellement minéralisée.

Et derrière tout ça, il y a une idée simple : le bien-être n’est plus un luxe, mais une forme de culture.

Une manière de renouer avec la nature et l’histoire, de vivre l’eau autrement — non plus comme un médicament, mais comme une expérience.

![Thermes de Vittel © Patrick from Compiègne - licence [CC BY-SA 2.0] from Wikimedia Commons Stations thermales de Lorraine - Thermes de Vittel © Patrick from Compiègne - licence [CC BY-SA 2.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/11/Thermes-de-Vittel-©-Patrick-from-Compiegne-licence-CC-BY-SA-2.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

Thermes de Vittel © Patrick from Compiègne - licence [CC BY-SA 2.0] from Wikimedia Commons

Une Lorraine qui coule de source

On pourrait dire que la Lorraine est une région qui pense avec ses eaux.

Elles ont tout vu, tout traversé : les Romains, les curistes, les guerres, les espoirs, les hôtels fermés et les spas flambant neufs.

Et pourtant, elles continuent de couler, comme si rien n’avait vraiment changé — ou plutôt, comme si tout revenait toujours à la source.

Ce qui me frappe, à chaque visite, c’est cette impression d’intemporalité.

À Plombières, les galeries couvertes sentent encore le soufre et la pierre humide.

À Vittel, le parc thermal semble attendre les promeneurs d’un autre siècle.

Et à Nancy, le verre et le métal du nouveau complexe reflètent le même soleil qui, jadis, brillait sur les dômes Belle Époque.

La Lorraine a trouvé son équilibre entre mémoire et modernité.

Elle soigne toujours — les corps, bien sûr, mais aussi quelque chose de plus discret : l’esprit.

C’est une région qui invite à ralentir, à écouter le murmure d’une source, à sentir la chaleur d’un bassin sur la peau.

Un territoire où la culture se mêle au bien-être, où l’histoire devient une expérience sensorielle.

Alors, la prochaine fois qu’on évoquera un séjour détente, on pensera peut-être moins aux spas exotiques et davantage à ceux d’ici.

Parce qu’un week-end dans un hôtel spa en Lorraine, c’est bien plus qu’une parenthèse de confort.

C’est un voyage dans le temps, une rencontre avec une région qui n’a jamais cessé de croire en la force tranquille de ses eaux.

Et là, sans même s’en rendre compte, on comprend pourquoi les anciens disaient que les sources de Lorraine ne guérissent pas seulement les douleurs du corps… mais aussi celles de la mémoire.

A bientôt en Lorraine ! © French Moments