Ma dernière visite à Molsheim en Alsace remonte à décembre 2018.

Il faisait ce froid sec qui pince les joues et qui donne envie de marcher vite… ou de se réfugier dans un café bien chauffé.

J’étais en plein voyage de Noël en Alsace-Lorraine, sur la route entre Saverne et Obernai, quand j’ai décidé, un peu sur un coup de tête, de m’arrêter à Molsheim.

Bien sûr, j’avais entendu son nom, souvent éclipsé par celui d’Obernai, la star touristique du secteur.

Mais Molsheim, c’est un peu la discrète de la Route des Vins : moins de monde, moins de selfies à la minute, mais un vrai charme, avec ce petit supplément d’âme qu’on ne trouve pas partout.

Ce jour-là, la lumière d’hiver mettait en valeur les toits pentus et les façades colorées, même si mes photos auraient sûrement eu plus de succès avec un ciel bleu de juillet.

Et pourtant, l’atmosphère était là, entre histoire, patrimoine et douceur de vivre.

Molsheim en hiver © French Moments

Molsheim, c’est un mélange de clochers, de vieilles pierres, de bonnes tables… et de souvenirs d’un passé religieux agité qui laisse encore son empreinte dans le paysage urbain.

Et puis, il y a Bugatti, mais ça, c’est une autre histoire.

Molsheim en quelques mots

À première vue, Molsheim, c’est cette petite ville tranquille blottie entre vignes et collines, à deux pas de Strasbourg.

Elle fait partie de ces étapes de la Route des Vins d’Alsace que l’on découvre souvent par hasard, en bifurquant d’une route principale ou en suivant un panneau un peu jauni par le soleil.

Avec ses 10 000 habitants, elle a la taille idéale pour une escapade à pied : assez grande pour offrir de belles surprises, assez compacte pour ne pas se perdre.

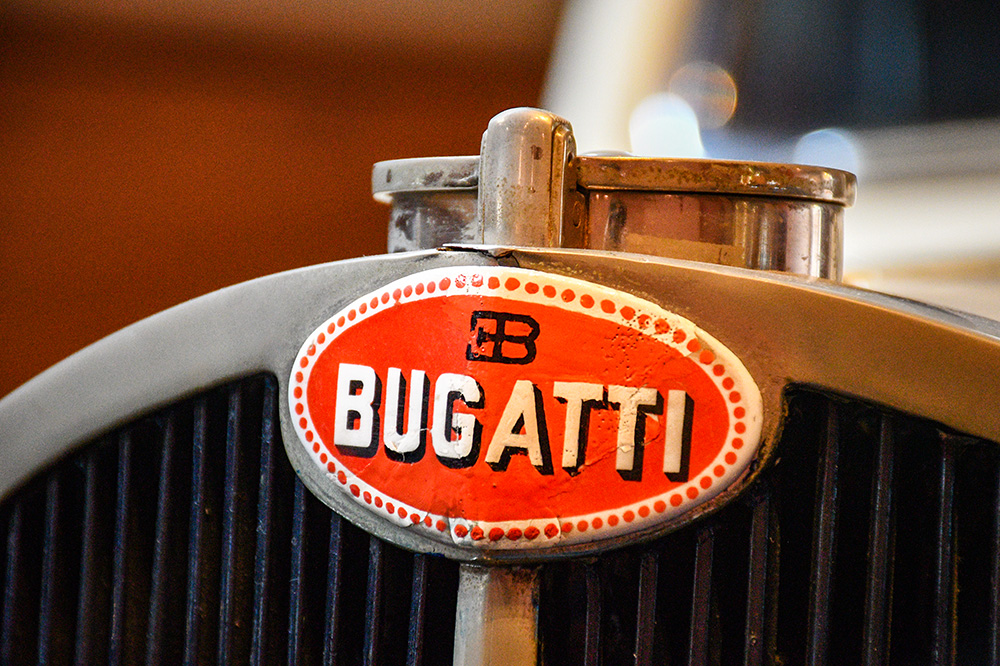

Molsheim, c’est aussi un nom qui évoque plusieurs images selon à qui l’on parle : pour les passionnés d’automobile, c’est le berceau historique de Bugatti ; pour les amateurs d’histoire, c’est un bastion de la Contre-Réforme en Alsace ; pour les amoureux du vin, c’est une étape gourmande avant d’attaquer les coteaux.

Détail d'une voiture Bugatti © French Moments

Et puis, pour les promeneurs comme moi, c’est une petite cité de caractère qui aime mêler douceur de vivre et patrimoine.

Une ville façonnée par l'Histoire

Derrière ses façades bien alignées et ses terrasses de café, Molsheim cache une histoire bien plus mouvementée qu’on pourrait l’imaginer en se promenant aujourd’hui dans ses ruelles pavées.

Aux origines : du Dompeter à la cité impériale

Bien avant que Molsheim ne se dresse fièrement sur la Route des Vins, la foi et la pierre avaient déjà tracé les premières lignes de son histoire.

Au nord de la ville actuelle, presque à la limite d’Avolsheim, se trouve le Dompeter — un nom qui sent bon le Moyen Âge et qui signifie littéralement la maison de Pierre.

Autour de Strasbourg - Le Dompeter © French Moments

Cette église, considérée comme l’une des plus anciennes d’Alsace, fut consacrée en 1049 par le pape Léon IX, alors en visite dans la région.

Mais le cœur de Molsheim ne bat pas encore là.

Le premier véritable noyau urbain se forme plus au sud, autour d’une modeste chapelle dédiée à Saint-Georges. Cette chapelle, dépendante du Dompeter, se trouve au centre d’un cimetière fortifié — un détail qui peut surprendre, mais qui était courant au Moyen Âge pour protéger les lieux saints et leurs fidèles.

Aujourd’hui, à l’emplacement de ce cimetière, s’étend la place du Marché, dans la partie haute de la ville.

À partir de ce petit centre spirituel, la cité s’étend rapidement vers le sud et l’est.

Sa situation géographique joue alors un rôle clé : Molsheim se trouve à la sortie de la vallée de la Bruche, sur un itinéraire stratégique qui permet d’acheminer le sel de Lorraine vers l’Alsace — un commerce vital à l’époque, l’« or blanc » du Moyen Âge.

Molsheim élevée au rang de ville

Le 4 février 1220, l’empereur Frédéric II du Saint-Empire romain germanique élève officiellement Molsheim au rang de ville.

Une promotion prestigieuse… mais pas tout à fait légale.

Car ce territoire appartient en fait à l’évêque de Strasbourg, qui voit d’un très mauvais œil cette “petite annexion” impériale. Résultat : plaintes, différends et arbitrages se succèdent.

Dès le 25 août 1221, Frédéric II est contraint de restituer à l’évêque son droit de patronage.

Puis, le 5 mai 1223, un nouvel accord permet au prélat Berthold de Teck de récupérer une partie des droits et impôts sur la ville.

Ainsi, Molsheim naît dans un climat à la fois stratégique, commerçant… et un brin conflictuel.

Une tradition de négociations serrées qui, mine de rien, ne la quittera jamais vraiment.

Maison à colombages ouvragés à Molsheim © French Moments

L’époque des remparts

Dès le XIVᵉ siècle, Molsheim se dote de solides fortifications.

Les portes, les tours et les fossés témoignent de cette volonté de se protéger, non seulement contre les bandes armées, mais aussi contre les tensions politiques qui traversent la région.

Certaines de ces défenses, comme la Porte des Forgerons (Schmiedtor), sont encore visibles aujourd’hui et donnent au centre-ville un petit air médiéval qui plaît aux promeneurs.

La grande bascule : la Contre-Réforme

Au XVIᵉ siècle, la Réforme protestante gagne l’Alsace.

Strasbourg, voisine influente, adopte le luthéranisme. Molsheim, elle, reste fidèle à Rome.

Ce choix la place en première ligne de la Contre-Réforme, mouvement de reconquête religieuse mené par l’Église catholique.

Les Jésuites y fondent un collège en 1580 et, quelques décennies plus tard, une église imposante.

Molsheim devient un centre intellectuel et spirituel, accueillant étudiants et professeurs venus de toute la région, parfois même d’au-delà du Rhin.

Mais l’époque n’est pas que ferveur religieuse : elle est aussi marquée par la peur et la suspicion.

Au XVIIᵉ siècle, Molsheim connaît plusieurs affaires de sorcellerie qui entachent sa réputation.

Une cinquantaine de personnes sont accusées, certaines envoyées au bûcher.

Si la ville conserve son statut de bastion catholique, elle garde aussi dans ses annales cette page sombre où la peur l’a emporté sur la raison.

Temps modernes et industriels

Avec la Révolution française, Molsheim perd ses institutions religieuses.

Les bâtiments des Jésuites sont réaffectés ou vendus comme biens nationaux.

La ville traverse le XIXᵉ siècle dans une relative tranquillité, vivant de viticulture, d’artisanat et de petites industries.

C’est à cette époque, en 1909, qu’un certain Ettore Bugatti installe ici son usine automobile.

Le nom de Molsheim devient alors mondialement connu grâce à des voitures d’exception qui font encore aujourd’hui la fierté locale.

Molsheim aujourd’hui

Ville à taille humaine, Molsheim a su préserver son centre historique, tout en s’ouvrant aux visiteurs.

On y vient pour ses monuments, son marché, ses cafés, ses musées… et, bien sûr, pour lever les yeux vers la silhouette massive de l’église des Jésuites.

À quelques kilomètres de Strasbourg, elle offre une étape idéale sur la Route des Vins, avec cette identité unique qui mêle tradition viticole, héritage religieux et clin d’œil automobile.

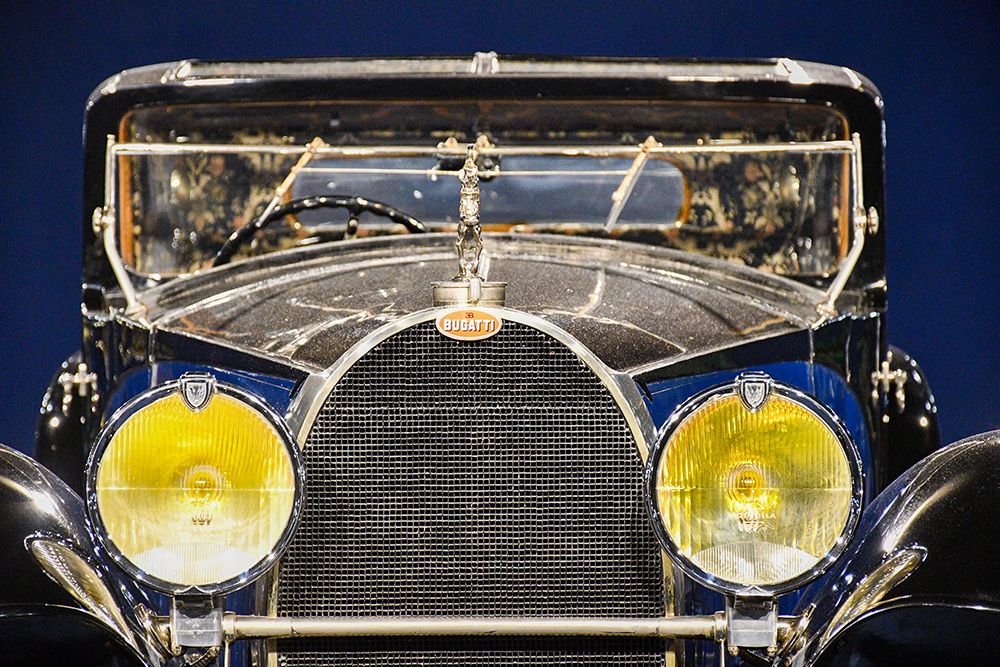

Une auto Bugatti - Cité de l'Automobile, Mulhouse © French Moments

Visite guidée de Molsheim

Voici les sites et monuments incontournables à voir lors d'une visite à Molsheim :

La Porte des Forgerons (Schmiedtor)

Vestige emblématique des fortifications médiévales, la Porte des Forgerons remonte au début du XIVᵉ siècle.

La porte des Forgerons à Molsheim © French Moments

À l’époque, elle était précédée d’un pont-levis franchissant un fossé rempli d’eau, marquant l’accès principal à la ville close.

Au début du XXᵉ siècle, deux maisonnettes furent construites de part et d’autre de la porte : à gauche, la maison du péager ; à droite, celle du corps de garde, témoignant du rôle stratégique de l’ouvrage.

Sous son toit se cache une impressionnante cloche de 40 quintaux, fondue en 1412 par Maître André de Colmar.

Elle provient de l’ancienne église Saint-Georges, jadis située sur la place du Marché.

À l’extérieur, on remarque la statue de la Vierge à l’Enfant : haute de près de deux mètres, en fonte, dorée à la feuille d’or et pesant 500 kg, elle fut installée en 1868 grâce au don de la bourgeoisie locale. Sa silhouette dorée contraste avec la pierre grise et attire immédiatement le regard des visiteurs.

La statue de la Vierge © French Moments

Aujourd’hui, la Schmiedtor est l’un des derniers témoins visibles des anciens remparts de Molsheim, rappelant que la ville fut autrefois un bastion défensif important.

En longeant la rue de Strasbourg, on atteint la place de l'Hôtel de ville.

La Metzig – L’ancienne maison des bouchers

Sur la place de l’Hôtel de Ville, un élégant bâtiment Renaissance attire immanquablement le regard : la Metzig, ou Metzgerhaus en alsacien.

Édifiée en 1583, elle servait de siège à la puissante corporation des bouchers de Molsheim, l’une des plus influentes de la ville.

Son double escalier extérieur, rare en Alsace (on le retrouve aussi à l’hôtel de ville de Mulhouse), mène à une galerie dont la balustrade en pierre finement ouvragée témoigne du savoir-faire local.

Surplombant l’escalier, une tourelle Renaissance datée de 1607 abrite une horloge à jacquemarts : deux angelots de pierre sonnent les heures et les quarts d’heure, donnant un charme singulier à la place.

Au XVIᵉ siècle, le premier étage avait un rôle de prestige : réunions, banquets et réceptions s’y tenaient, affirmant l’importance sociale et économique de la corporation.

La façade tournée vers la place proclamait la prospérité de Molsheim et l’excellence de ses artisans.

Un souvenir marquant date de 1962, lorsque Charles de Gaulle, alors président de la République, prononça un discours depuis une estrade installée juste devant la Metzig. Cet instant, immortalisé sur des photographies, reste gravé dans la mémoire locale.

Aujourd’hui, la Metzig n’abrite plus les bouchers, mais elle demeure un symbole fort de l’histoire molsheimoise, et un passage obligé pour tout visiteur curieux d’architecture Renaissance.

La Fontaine du Lion : le gardien de la place

Sur la place de l’Hôtel de Ville, impossible de manquer l'élégante fontaine Renaissance.

Son bassin circulaire, cerclé de bornes reliées par de solides chaînes (installées au milieu du XIXᵉ siècle), encadre une colonne cannelée coiffée d’un chapiteau corinthien.

Tout en haut, un lion, ajouté en 1848, veille fièrement sur les armoiries de Molsheim — l’air de dire que la ville est entre de bonnes griffes.

À la base de la colonne, quatre petits lions en bronze crachent des jets d’eau, comme pour rappeler que, même immobiles, ils savent encore rugir… à leur manière.

L'Hôtel de Ville de Molsheim

L’actuel hôtel de ville de Molsheim, bâti en 1832, est le fruit d’un vaste projet de modernisation municipale.

Cette année-là, le maire Jean-Pierre Carl et son Conseil Municipal prennent une décision radicale : raser un ensemble d’édifices anciens — parmi lesquels le manoir des Mullenheim, l’ancien hôtel de ville de style gothique et le bâtiment des archives — pour ériger un bâtiment plus fonctionnel et représentatif.

La façade, sobre et harmonieuse, se distingue par un avant-corps en fer forgé surmonté d’un large fronton triangulaire qui affirme la vocation publique de l’édifice.

Symbole de l’autorité municipale et cœur de la vie administrative, l’hôtel de ville continue aujourd’hui de veiller sur les affaires de la commune depuis la place qui porte son nom, au centre de la cité.

L’ancienne Chartreuse de Molsheim

Une discrète et pittoresque allée piétonne part de la place de l'Hôtel de Ville.

C'est la rue Saint-Martin qui vous emmènera vers l'ancienne Chartreuse.

Fondée en 1598, le prieuré des Chartreux de Molsheim était une maison monastique accueillait les moines chartreux, réputés pour leur vie d’isolement et de prière silencieuse.

Le complexe fut détruit en grande partie à la Révolution. En son centre, on peut observer les traces de l'église Saint-Georges, détruite en 1791 et autour de laquelle s’étendaient 18 cellules de moines.

Aujourd'hui, la Chartreuse a laissé place à un espace paisible où subsistent encore quelques bâtiments et cloîtres, aujourd’hui intégrés à un musée consacré à l’histoire locale.

![Chartreuse Salon Prieuré © Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons Chartreuse Salon Prieuré © Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/08/Chartreuse-Salon-Prieure-©-Societe-dhistoire-et-darcheologie-de-Molsheim-et-environs-licence-CC-BY-SA-4.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

Un salon du Prieuré © Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons

On y découvre des objets religieux, des archives et même quelques vestiges liés à l’histoire automobile de la ville – Bugatti oblige.

La Place du Marché et la maison dîmière

Soyons honnêtes : la place du Marché ne fait pas partie de ces lieux qui arrachent un « waouh » immédiat au visiteur.

Mais elle mérite qu’on y jette un œil attentif.

Sur son côté, un imposant bâtiment se distingue : l’ancienne maison dîmière des Chanoines-Comtes du Chapitre de la Cathédrale de Strasbourg.

Entre 1605 et 1681, c’est ici que l’on collectait la dîme — cet impôt en nature qui remplissait les greniers bien plus sûrement que n’importe quelle taxe en monnaie.

![Maison dimiere from rue des Etudiants © Espirat - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons Maison dimiere from rue des Etudiants © Espirat - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/08/Maison-dimiere-from-rue-des-Etudiants-©-Espirat-licence-CC-BY-SA-4.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

La maison dimière vue de la rue des Etudiants © Espirat - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons

La maison affiche plusieurs étages et cache dans ses entrailles une immense cave voûtée, taillée pour recevoir des tonnes de grain, de vin ou d’autres denrées.

Et si vous levez les yeux du côté gauche, vous remarquerez une piéta touchante, figée dans la pierre, qui rappelle que derrière la froideur administrative de la dîme, il y avait aussi une dimension spirituelle.

![Molsheim Maison dimiere © Ralph Hammann - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons Molsheim Maison dimiere © Ralph Hammann - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/08/Molsheim-Maison-dimiere-©-Ralph-Hammann-licence-CC-BY-SA-4.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

La Piéta de la maison dimière vue de la Place du Marché © Ralph Hammann - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons

L'ancien siège des boulangers

A l'angle des rues des étudiants et de Saverne se dresse une magnifique maison bourgeoise à pans de bois datée de 1607 (date gravée sur l'oriel).

Maison de la corporation des boulangers à Molsheim © French Moments

Aux 17e et 18e siècles, elle fut l'ancien siège de la corporation des boulangers de Molsheim – même si l’on ignore si elle fut vraiment bâtie pour eux.

Une petite énigme demeure aussi sur ses armoiries : à gauche de l’oriel, une fenêtre arbore l’emblème des boulangers flanqué des initiales K S, ainsi qu’un écu mystérieux montrant un oiseau perché sur un cœur percé de deux flèches, surmonté des lettres M B.

L’oriel, en encorbellement sur trois solides corbeaux, domine l’angle et offre un point de vue unique sur les deux rues.

Maison de l'ancienne corporation des boulangers à Molsheim © French Moments

Les fenêtres – huit en tout, en plus de celles de l’oriel – possèdent des chambranles sculptés de colonnettes galbées reposant sur consoles, avec appuis décorés d’acanthes, de têtes d’angelots ou d’enfants.

Les linteaux, finement travaillés, affichent des motifs d’oves et de dards.

Les allèges et panneaux de bois sont ornés de mouchettes délicatement creusées, de guettes en chevron ou de potelets sculptés, tandis que les consoles en grès présentent têtes, écus et feuillages.

Détail des colombages sculptés © French Moments

Autrefois, le rez-de-chaussée ouvrait sur la rue avec une porte cochère et de larges fenêtres.

Aujourd’hui, il a été reconstruit en grès apparent et accueille un garage ainsi que les vitrines du quotidien Les Dernières Nouvelles d’Alsace, dont les bureaux se trouvent aux étages.

Comme quoi, même les demeures chargées d’histoire peuvent continuer à vivre au rythme du présent.

La Maison des Sœurs

En direction de l'église des Jésuites depuis la place de l'Hôtel de Ville, on entre dans la rue de l'église. Et là, une petite surprise nous attend.

Il s'agit d'une jolie maison avec pignon à volutes Renaissance datant du 17e siècle.

Elégante maison des Sœurs à Molsheim © French Moments

Au 1a-1b rue de l’Église, cette demeure discrète mais pleine de charme abrite un pan essentiel de l’histoire sociale et religieuse de Molsheim.

C’est ici qu’en 1783, le père Louis Kremp et la couturière Madeleine Ehrhardt fondent une école gratuite pour l’instruction des jeunes filles, en particulier celles venues des campagnes.

L’édifice est alors prêté gracieusement par la municipalité.

La petite communauté, d’abord connue comme la congrégation des Sœurs de la Divine Providence, deviendra dans les années 1820 les fameuses Sœurs de Ribeauvillé, très actives en Alsace.

Architecturalement, la maison allie sobriété et élégance : un rez-de-chaussée en grès surmonté d’un étage mêlant maçonnerie et pan de bois, en encorbellement sous les longs pans.

Le pignon, en maçonnerie, se distingue par sa fenêtre à meneau, son oculus et ses rampants agrémentés de volutes et d’obélisques en grès.

Le joli pignon à volutes © French Moments

Les chaînes d’angle, en pierres piquetées, sont soulignées d’un fin liseré.

La porte d’entrée, surmontée d’un dessus de porte à meneau, accueille le visiteur avec simplicité.

Côté rue, le pan de bois décoratif attire l’œil : fenêtres à chambranles sculptés – certains rabotés ou modifiés –, meneaux coupés, et détails charmants comme les chaises curules intégrées.

Les allèges affichent un décor de croix de Saint-André et de losanges (raute), rappelant l’artisanat raffiné du 18ᵉ siècle.

Entre pierre, bois et mémoire vivante, cette maison témoigne autant du patrimoine architectural de Molsheim que de son engagement historique pour l’éducation des filles.

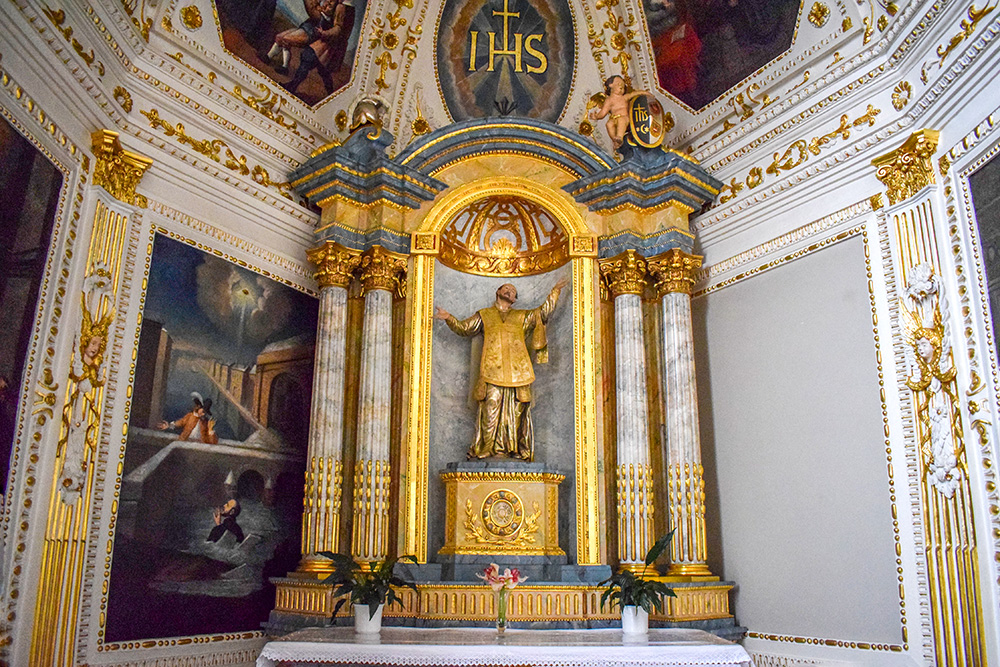

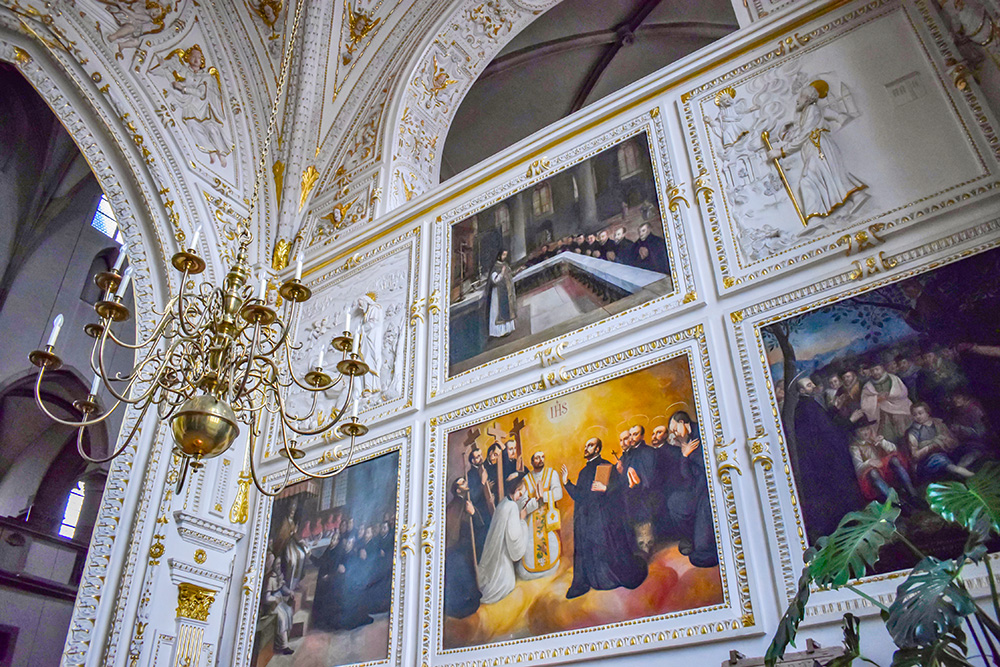

L’église des Jésuites, symbole de la Contre-Réforme

Impossible de manquer sa silhouette massive qui domine le cœur historique.

Construite entre 1615 et 1617, l’église des Jésuites est le chef-d’œuvre architectural laissé par la Contre-Réforme à Molsheim.

Elle symbolisait alors la puissance intellectuelle et spirituelle des Jésuites, fraîchement installés pour contrer l’influence protestante.

L'église des Jésuites © French Moments

Dès que l’on pousse la lourde porte, la surprise est immédiate : une nef haute et lumineuse, bordée de colonnes élancées, vous accueille dans une atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse.

L'église des Jésuites © French Moments

Les murs blancs amplifient cette clarté, tandis que les autels latéraux affichent marbres polychromes et dorures – un contraste saisissant avec la sobriété extérieure, fidèle au style jésuite : austérité pour la ville, splendeur pour Dieu.

© French Moments

© French Moments

© French Moments

© French Moments

Au fond, le maître-autel baroque impressionne par son décor spectaculaire, mélange de stucs, de sculptures angéliques et de marbres colorés.

La chaire en bois © French Moments

Les visiteurs mélomanes seront séduits par le superbe orgue Silbermann, dont le buffet sculpté semble flotter au-dessus du sol.

L’acoustique exceptionnelle de l’édifice en fait un lieu privilégié pour les concerts, raison de plus pour vérifier le programme culturel avant votre passage.

Anecdote : sous ses voûtes ont défilé professeurs, étudiants et évêques en exil… et quelques débats théologiques enflammés.

Autant dire qu’ici, l’histoire religieuse ne se lit pas seulement sur les pierres, elle s’entend encore dans les échos.

© French Moments

La chapelle Notre-Dame

À proximité de l'église des Jésuites, la chapelle Notre-Dame se distingue comme l’un des plus beaux exemples d’architecture néo-gothique d’Alsace.

Chapelle Notre-Dame, Molsheim en Alsace © French Moments

Édifiée par l’architecte lorrain Vautrin, elle s’inspire directement du style gothique du XIIIᵉ siècle, avec ses lignes élancées et ses détails sculptés qui rappellent l’art sacré médiéval.

À l’origine, l’édifice faisait partie du couvent Notre-Dame, occupé à partir de 1836 par les sœurs enseignantes de la Congrégation des Chanoinesses Régulières de Saint-Augustin.

Pendant plus d’un siècle, ces religieuses ont marqué la vie éducative locale, formant des générations d’élèves.

Mais en 1954, après 118 années de présence, elles quittent Molsheim, laissant la chapelle et ses bâtiments conventuels à la ville.

Restée fermée pendant près de trente ans, la chapelle a retrouvé sa vocation religieuse grâce à une mobilisation collective.

Après une campagne de restauration soutenue par la municipalité et de nombreux bénévoles, elle est solennellement restituée au culte le 24 novembre 1984.

L’Hôtel de la Monnaie

À l’emplacement de l’actuel Hôtel de la Monnaie, on frappait jadis la monnaie.

L’atelier, fondé en 1573, fonctionna près d’un siècle et demi avant d’être démoli en 1722 pour laisser place à la recette de l’évêché.

![Hôtel de la Monnaie de Molsheim © Ralph Hammann - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons Hôtel de la Monnaie de Molsheim © Ralph Hammann - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/08/Hotel-de-la-Monnaie-de-Molsheim-©-Ralph-Hammann-licence-CC-BY-SA-4.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

Hôtel de la Monnaie de Molsheim © Ralph Hammann - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons

Depuis, le bâtiment a connu bien des métamorphoses : il abrita une fabrique de grosse quincaillerie, servit de centre de regroupement pour l’armée, puis de local pour le conditionnement du tabac. Autant dire qu’il n’a jamais vraiment chômé.

Entre 1972 et 1978, une restauration en profondeur lui redonne fière allure.

La ville y installe deux caveaux baptisés Coulaux et Bugatti, ainsi qu’une grande salle à l’étage — la salle Manderscheidt — dotée d’un équipement scénique.

Aujourd’hui, l’Hôtel de la Monnaie accueille réceptions, expositions et toutes sortes de manifestations, poursuivant ainsi, à sa manière, sa longue tradition d’activité.

A découvrir sur la rue du Maréchal Kellermann.

Les remparts et la Poudrière

Molsheim conserve des vestiges impressionnants de ses fortifications médiévales. Outre la Porte des Forgerons déjà évoquée, il est possible d'admirer le site en ruine de la Poudrière.

Vous trouverez ces ruines au sud-ouest de la vieille-ville, à l'intersection des rues de Général de Gaulle et du Général Leclerc.

À l’époque, la ville était entièrement ceinte de murs et protégée par un système de fossés en eau. Aujourd’hui, ces fortifications offrent un cadre agréable pour une balade, surtout à l’automne, lorsque les feuilles colorées ajoutent une touche de charme au décor.

En conclusion : Molsheim, une étape qui mérite le détour

Ma dernière visite à Molsheim, ce fameux mois de décembre 2018, m’a laissé une impression douce et un peu nostalgique.

Peut-être était-ce la lumière d’hiver qui dorait les façades, ou le silence des rues, rompu seulement par les conversations étouffées dans les cafés.

J’avais l’impression d’avoir mis la main sur un secret bien gardé — une ville discrète, à l’ombre d’Obernai, mais riche en surprises pour qui prend le temps de s’y attarder.

La Metzig à Molsheim en Alsace © French Moments

Molsheim ne se dévoile pas en un clin d’œil.

Il faut entrer dans ses ruelles, pousser la porte de l’église des Jésuites, s’arrêter devant la Metzig pour admirer ses jacquemarts… puis sortir des sentiers battus pour marcher le long des remparts.

C’est dans ces instants-là qu’on saisit son âme : une petite cité d’Alsace qui a connu les fastes, les drames, les reconstructions, et qui continue à vivre à son rythme, entre tradition et modernité.

Conseils pratiques

- Durée idéale : Comptez une demi-journée pour visiter le centre historique, une journée complète si vous voulez inclure musées, Bugatti et balades alentours.

- Période de visite : Le printemps et l’automne offrent une belle lumière et moins de monde, mais l’hiver a son charme — surtout en période de marché de Noël.

- Accès : À 20 km de Strasbourg, Molsheim est facilement accessible en voiture ou en train.

- Gourmandise : Ne repartez pas sans avoir goûté une flammekueche accompagnée d’un verre de Pinot Blanc local.

- Hébergement : Réservez maintenant votre hébergement à Molsheim en navigant sur cette carte :

En quittant Molsheim, on se dit qu’il y a encore des lieux en Alsace où l’histoire ne se donne pas tout entière à voir, mais se devine au détour d’une porte, dans une pierre sculptée ou dans un nom de rue.

Et c’est peut-être pour cela qu’on a envie d’y revenir.

![Metzig Molsheim © Didivo67 - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons Metzig Molsheim © Didivo67 - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/08/Metzig-Molsheim-©-Didivo67-licence-CC-BY-SA-4.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

![Molsheim Metzig © Ralph Hammann - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons Molsheim Metzig © Ralph Hammann - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/08/Molsheim-Metzig-©-Ralph-Hammann-licence-CC-BY-SA-4.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

![Place de l'Hôtel de Ville © Zéphyrios - licence [CC0] from Wikimedia Commons Place de l'Hôtel de Ville © Zéphyrios - licence [CC0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/08/Place-de-lHotel-de-Ville-©-Zephyrios-licence-CC0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

![Mairie de Molsheim © Ralph Hammann - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons Mairie de Molsheim © Ralph Hammann - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/08/Mairie-de-Molsheim-©-Ralph-Hammann-licence-CC-BY-SA-4.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

![Chartreuse © Grégory Oswald - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons Chartreuse © Grégory Oswald - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/08/Chartreuse-©-Gregory-Oswald-licence-CC-BY-SA-4.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

![Chartreuse © Ji-Elle - licence [CC BY-SA 3.0] from Wikimedia Commons Chartreuse © Ji-Elle - licence [CC BY-SA 3.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/08/Chartreuse-©-Ji-Elle-licence-CC-BY-SA-3.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

![Chartreuse Galerie Orientale © Société d'histoire et d'archéologie de Molsheim et environs - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons Chartreuse Galerie Est © Société d'histoire et d'archéologie de Molsheim et environs - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/08/Chartreuse-Galerie-Est-©-Societe-dhistoire-et-darcheologie-de-Molsheim-et-environs-licence-CC-BY-SA-4.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

![Chartreuse de Molsheim Vitrail de Saint Bruno © Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons Chartreuse de Molsheim Vitrail de Saint Bruno © Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/08/Chartreuse-de-Molsheim-Vitrail-de-Saint-Bruno-©-Societe-dhistoire-et-darcheologie-de-Molsheim-et-environs-licence-CC-BY-SA-4.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

![Chapelle Notre-Dame © Zéphyrios - licence [CC0] from Wikimedia Commons Chapelle Notre-Dame © Zéphyrios - licence [CC0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/08/Chapelle-Notre-Dame-©-Zephyrios-licence-CC0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

![Chapelle Notre-Dame © Espirat - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons Chapelle Notre-Dame © Espirat - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/08/Chapelle-Notre-Dame-©-Espirat-licence-CC-BY-SA-4.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)

![Molsheim Rampart © BingLiang - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons Molsheim Rampart © BingLiang - licence [CC BY-SA 4.0] from Wikimedia Commons](https://mon-grand-est.fr/wp-content/uploads/2025/08/Molsheim-Rampart-©-BingLiang-licence-CC-BY-SA-4.0-from-Wikimedia-Commons.jpg)