Les traités de Westphalie sur l’Alsace, signés en octobre 1648, mirent fin à l’une des plus terribles guerres qu’ait connues l’Europe : la guerre de Trente Ans.

Au milieu du XVIIᵉ siècle, le continent est épuisé. Les campagnes sont dévastées, les villes en ruine, les populations décimées.

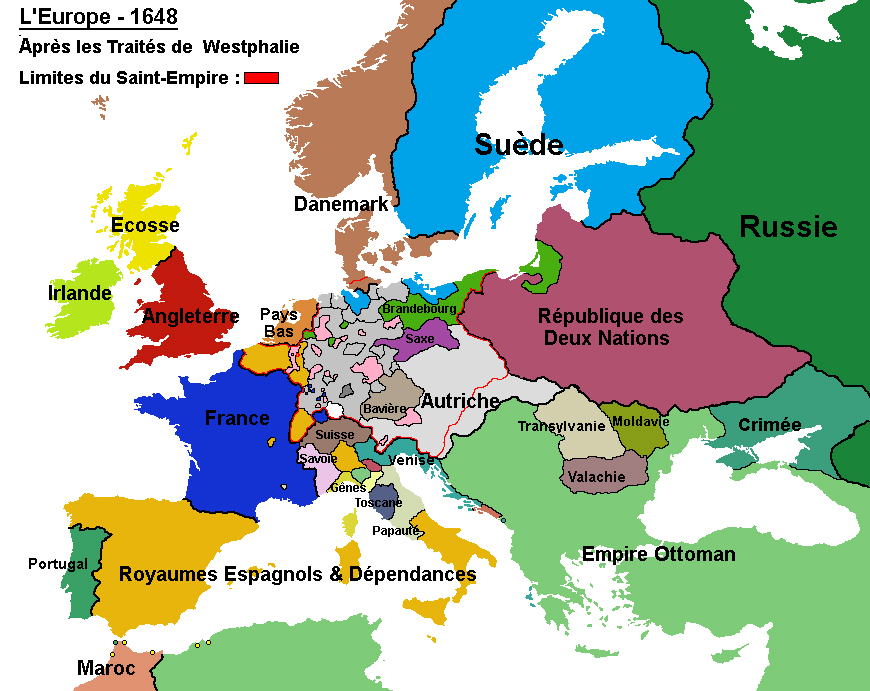

Ce conflit, né d’une querelle religieuse entre princes catholiques et protestants du Saint-Empire romain germanique, s’est transformé en une guerre de puissance, où la France, la Suède, l’Espagne et les Habsbourg se disputent la suprématie sur le continent.

Pour mettre fin à cette spirale de destructions, les grandes puissances se réunissent dans deux villes de Westphalie, Münster et Osnabrück, et y signent en octobre 1648 une série d’accords historiques : les traités de Westphalie.

Ratification des Traités de Westphalie 1648 - Tableau de Gerard ter Borch

Ces textes ne se contentent pas de restaurer la paix : ils posent les bases du monde moderne, fondé sur la souveraineté des États et la diplomatie multilatérale.

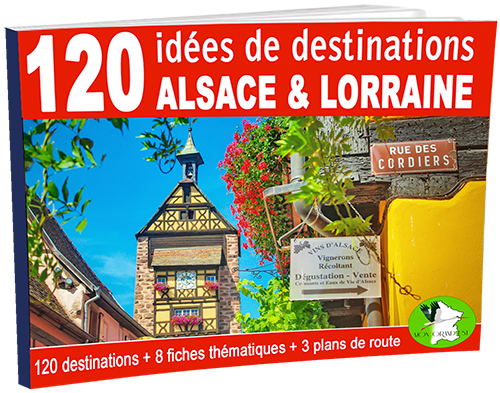

Mais au-delà de leur portée européenne, ces traités ont eu des conséquences concrètes, profondes et durables sur un territoire bien particulier : l’Alsace.

Car c’est dans cette région frontalière, à la croisée du monde germanique et du monde latin, que la paix de 1648 a provoqué l’une des plus grandes transformations politiques de l’histoire française.

Les traités de Westphalie n’ont pas seulement redessiné une carte : ils ont bouleversé un équilibre vieux de plusieurs siècles, en mettant fin à la domination des Habsbourg et en amorçant l’intégration progressive de la province au royaume de France.

Cette transition ne s’est pourtant pas faite du jour au lendemain.

Entre 1648 et la fin du XVIIᵉ siècle, l’Alsace passe d’un patchwork de seigneuries, de villes libres et d’abbayes à une province française à part entière — mais avec un statut singulier, marqué par des survivances du droit impérial et une profonde dualité culturelle.

La France n’a pas conquis l’Alsace par la force : elle l’a intégrée par le droit, par la diplomatie et par une stratégie d’ambiguïtés savamment entretenues.

Dans les pages qui suivent, nous reviendrons sur cette évolution fascinante :

comment les traités de Westphalie sur l’Alsace ont transformé une mosaïque politique en une province française, en passant par les étapes juridiques, administratives et culturelles d’un rattachement long de plus d’un siècle.

L’Alsace avant les traités de Westphalie : une mosaïque impériale

Avant 1648, l’Alsace n’avait rien d’une province unifiée.

Située sur la rive gauche du Rhin, elle appartenait au Saint-Empire romain germanique et constituait l’un de ses territoires les plus morcelés.

L’expression « mosaïque impériale » décrit parfaitement la complexité de cette région, où se côtoyaient seigneuries, abbayes, villes libres, évêchés et domaines princiers, tous jaloux de leurs droits et de leurs privilèges.

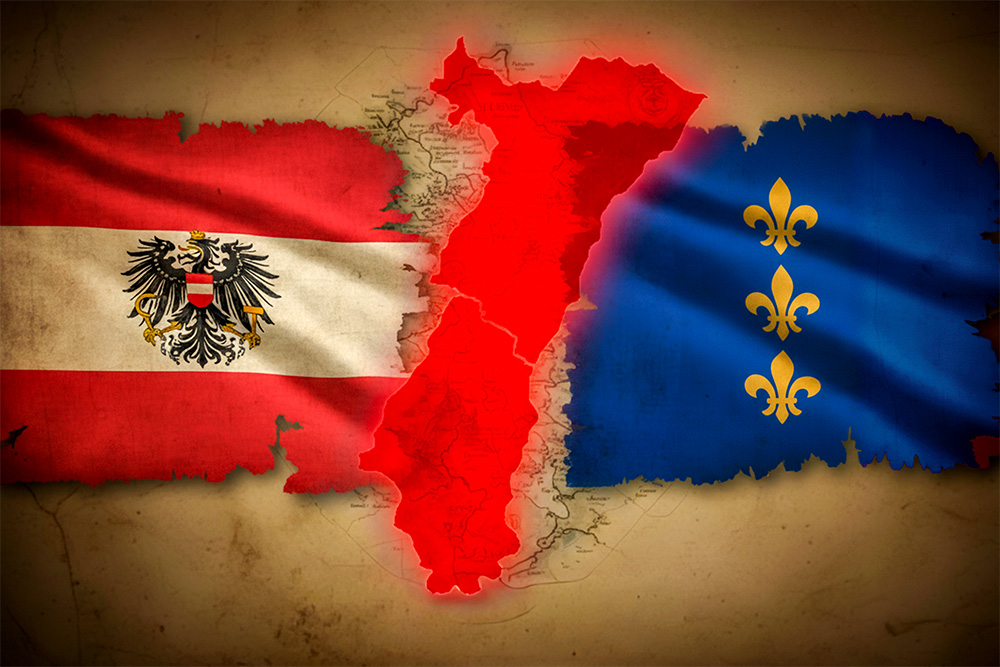

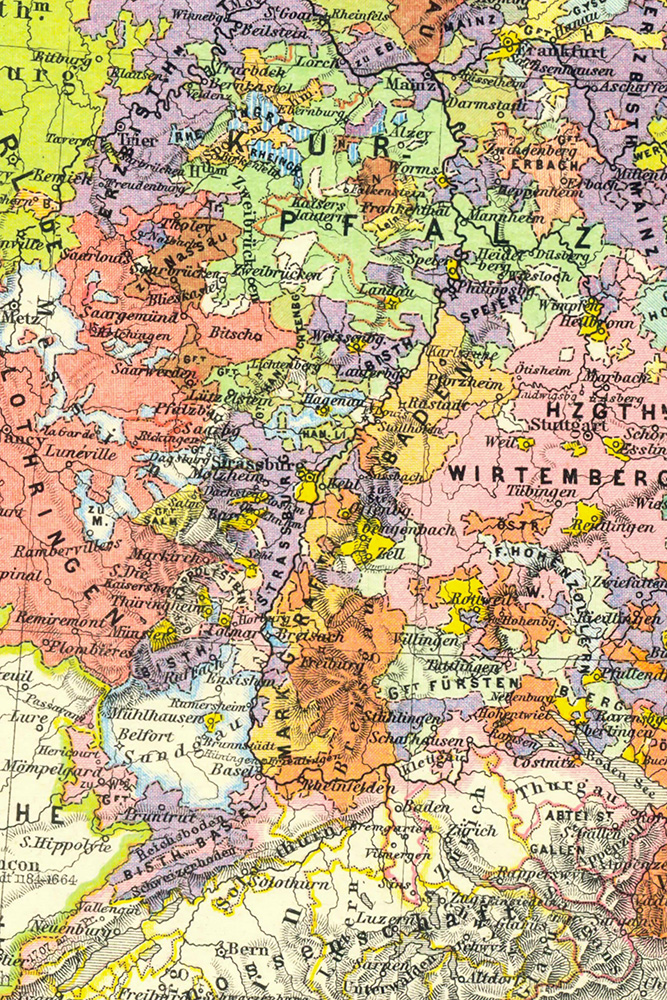

Le puzzle territorial de la région du Rhin supérieur, y compris l'Alsace.

Les armoiries des Habsbourg et des comtes de Ferrette (mairie de Ferrette) © French Moments

1. Une région au cœur de l’Empire

L’Alsace était une terre d’Empire depuis le haut Moyen Âge.

Charlemagne, Otton Ier, les Hohenstaufen puis les Habsbourg y avaient exercé leur autorité, mais jamais de manière uniforme.

Le Grand Interrègne (1250–1273), période d’instabilité du pouvoir impérial, avait accentué la fragmentation politique : les évêques de Strasbourg et de Bâle, les abbayes influentes comme Murbach ou Ebersmunster, et de nombreuses familles nobles s’étaient taillé des fiefs indépendants.

Cette dispersion des pouvoirs faisait de l’Alsace une terre convoitée et difficile à gouverner.

Stratégiquement située entre la France et l’Empire, elle servait de couloir d’invasion autant que de carrefour commercial.

Chaque bourg possédait ses coutumes, sa langue (souvent un dialecte alémanique) et ses lois.

À la veille des traités de Westphalie, la région ne formait donc pas un État, mais un enchevêtrement de micro-territoires.

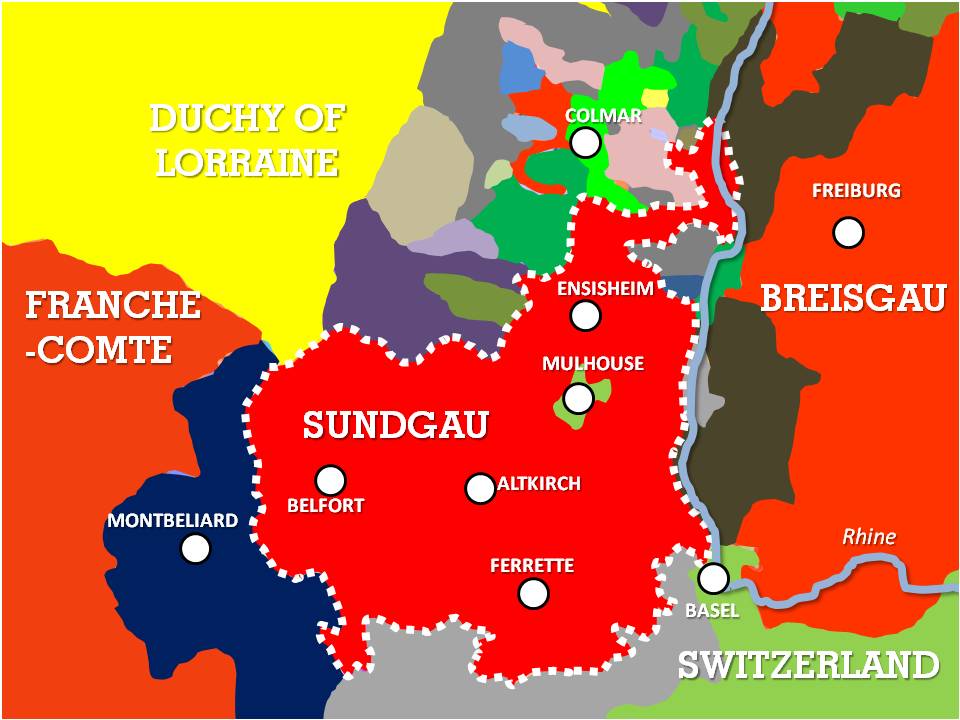

Voyez-vous l'enclave mulhousienne au cœur des possessions des Habsbourg (en rouge) ? © French Moments

2. La puissance habsbourgeoise et l’Autriche antérieure

Les Habsbourg dominaient la Haute-Alsace depuis le XIVᵉ siècle.

Leur domaine, appelé Vorderösterreich ou “Autriche antérieure”, regroupait le Sundgau (le comté de Ferrette et plusieurs seigneuries autour de Belfort).

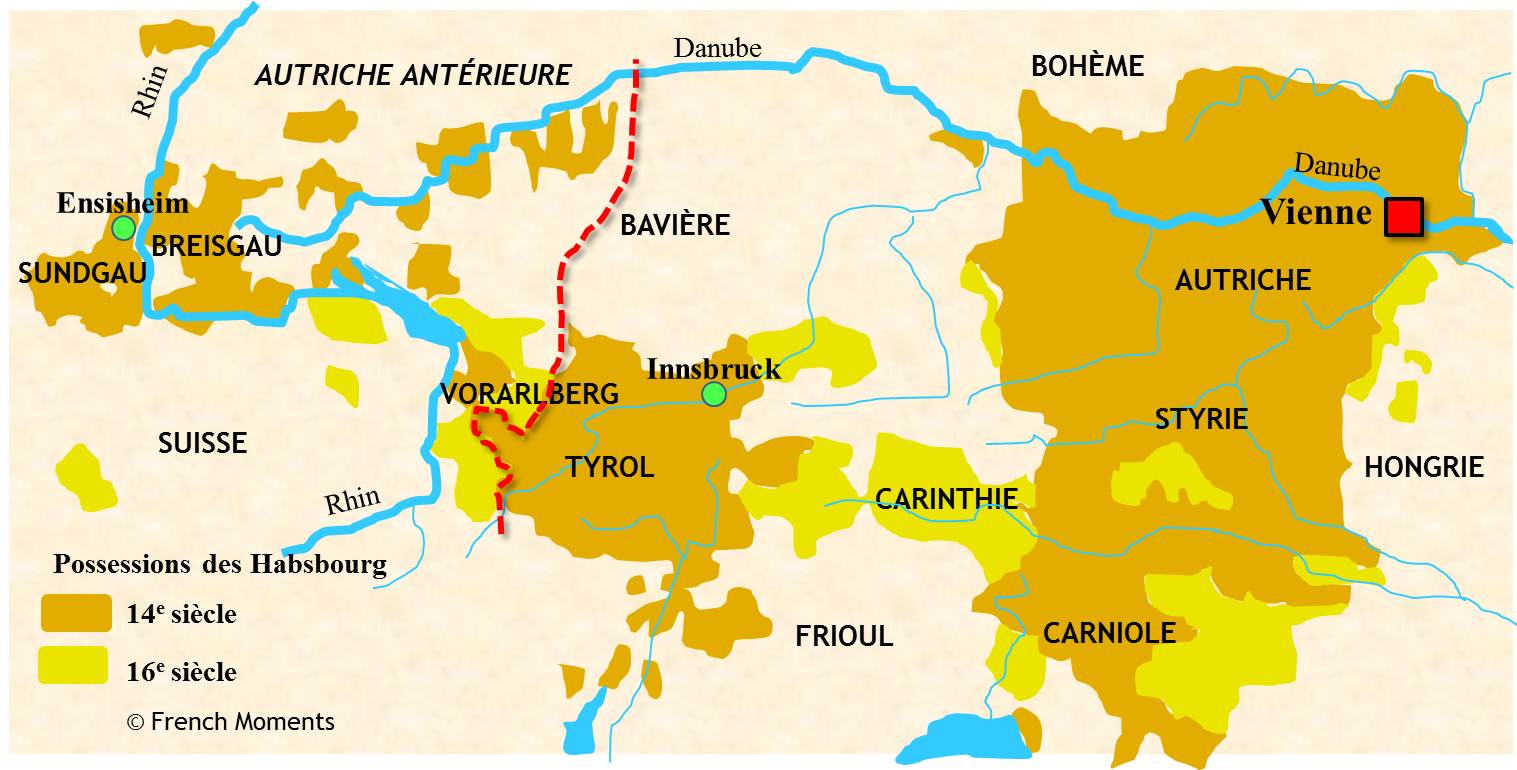

Carte de l'Autriche antérieure avant 1648

Administrée depuis Ensisheim, cette région représentait la partie occidentale des possessions autrichiennes, séparée du reste de l’Empire par le Rhin et les Vosges.

Les Habsbourg avaient réussi à maintenir une autorité solide dans le Sundgau, mais leur influence s’arrêtait là.

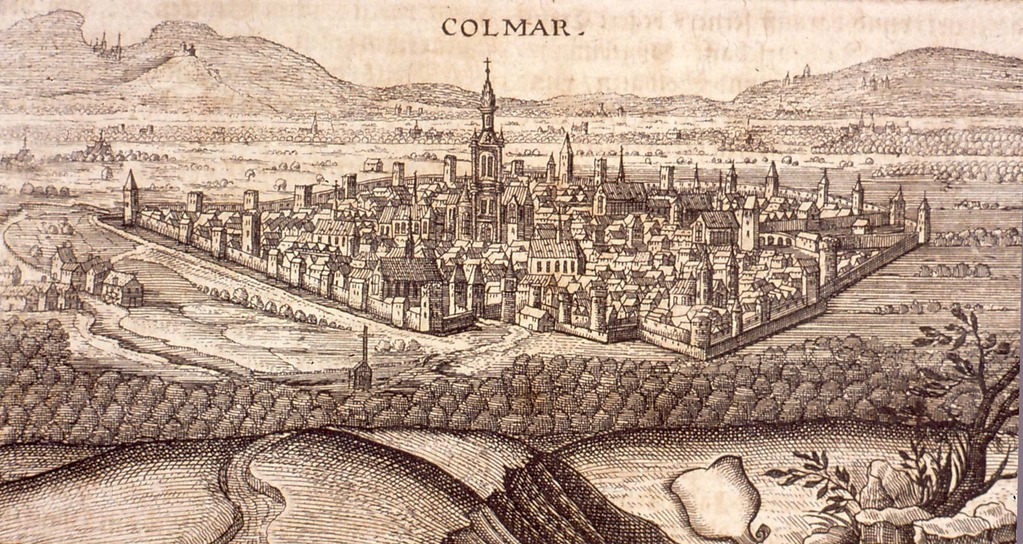

Les villes impériales du nord et du centre de l’Alsace — Strasbourg, Colmar, Sélestat, Haguenau — résistaient farouchement à toute tentative de contrôle.

Elles dépendaient directement de l’Empereur, et non d’un seigneur local : c’était le principe de l’immédiateté impériale, qui leur garantissait une autonomie politique et judiciaire.

Ces villes libres, souvent prospères grâce au commerce du vin et des tissus, formaient un bastion de libertés urbaines au cœur de l’Empire.

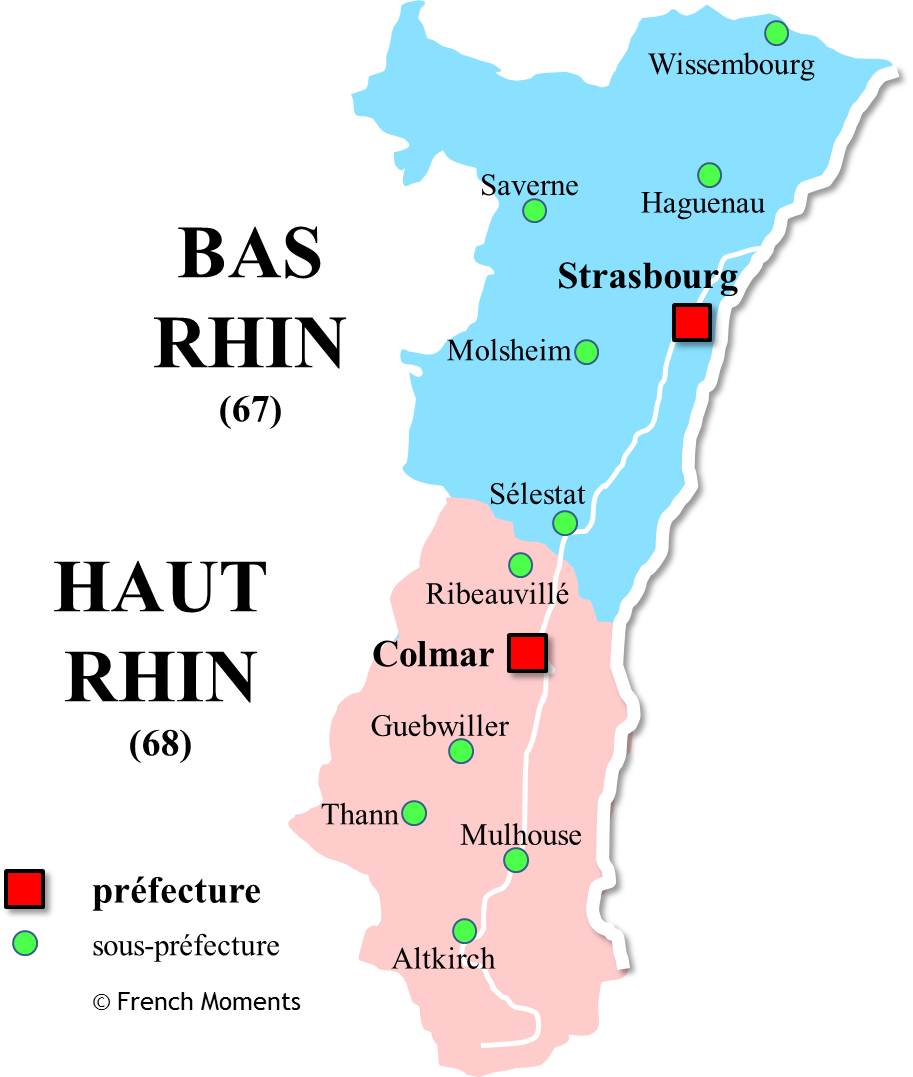

3. Le dualisme entre Haute et Basse-Alsace

La géographie politique de l’Alsace était marquée par un dualisme profond :

- La Haute-Alsace (au sud, autour de Thann et Altkirch) relevait directement des Habsbourg. C’était un territoire “médiat”, c’est-à-dire soumis à un seigneur, et non à l’Empereur.

- La Basse-Alsace (au nord, autour de Strasbourg, Sélestat et Haguenau) regroupait au contraire des entités immédiates : villes libres, abbayes et fiefs ecclésiastiques sous la seule autorité impériale.

La Basse-Alsace et la Haute-Alsace préfigurent le découpage départemental actual en Bas-Rhin et Haut-Rhin.

Ce dualisme explique la faiblesse structurelle du pouvoir autrichien en Alsace.

Malgré trois siècles de présence, les Habsbourg n’avaient jamais réussi à unifier la région.

Ils régnaient sur un ensemble épars de fiefs sans véritable cohésion territoriale, ce qui rendit la tâche de la France beaucoup plus facile en 1648 : il n’y avait pas d’État unifié à conquérir, seulement des droits féodaux à reprendre.

4. Un terrain favorable à la diplomatie française

Au début du XVIIᵉ siècle, la guerre de Trente Ans plonge l’Alsace dans le chaos.

Les armées impériales et suédoises traversent la région à plusieurs reprises, tandis que les troupes françaises, sous Richelieu puis Mazarin, interviennent dès les années 1630.

La France installe des garnisons dans plusieurs villes stratégiques, notamment à Belfort, Brisach et Landau.

Lorsque s’ouvrent les négociations des traités de Westphalie sur l’Alsace, la France occupe déjà une position de force.

Richelieu avait compris que le contrôle de cette province était la clé pour sécuriser la frontière du Rhin et affaiblir durablement les Habsbourg.

Mais pour obtenir gain de cause, la diplomatie française devra faire preuve d’une subtilité extrême : car juridiquement, l’Alsace n’était pas un territoire unique à céder, mais un millefeuille de droits féodaux appartenant à des entités différentes.

Ainsi, à la veille de 1648, l’Alsace est à la fois fragmentée, germanique et impériale — une terre d’équilibres précaires où le pouvoir des Habsbourg cohabite avec l’indépendance des villes libres.

Ce cadre instable allait servir de tremplin à l’expansion française : les traités de Westphalie allaient transformer ce patchwork politique en un territoire placé sous souveraineté française… du moins en théorie.

Les ruines du château du Landskron © French Moments

Les traités de Westphalie et la cession de l’Alsace à la France

Les traités de Westphalie, signés en octobre 1648, mirent fin à la guerre de Trente Ans et inaugurèrent un nouvel ordre politique en Europe.

Mais dans le cas alsacien, ils ouvrirent surtout une période d’ambiguïtés, de compromis et d’interprétations juridiques contradictoires.

L’Alsace ne fut pas annexée d’un seul coup : elle entra progressivement dans l’orbite du royaume de France, par le jeu subtil du droit féodal et de la diplomatie.

Proclamation des Traités de Westphalie à Münster

1. Le traité de Münster et l’article LXXV : une cession ambiguë

Le texte central concernant l’Alsace figure dans l’article LXXV du traité de Münster, signé entre la France et le Saint-Empire le 24 octobre 1648.

Par cet article, l’empereur Ferdinand III cède au roi de France, Louis XIV, et à ses successeurs :

“Le Landgraviat de l’une et l’autre Alsace, le Sundgau, ainsi que la Préfecture provinciale sur les dix villes et lieux y compris.”

Cette phrase, d’apparence claire, recèle une ambiguïté juridique considérable.

Les diplomates français, menés par le duc de Longueville, Abel Servien et Claude d’Avaux, avaient volontairement entretenu une certaine imprécision dans la rédaction du texte.

Plutôt que d’exiger des frontières nettes ou des définitions détaillées, ils avaient préféré une formule générale : une cession « de tous les droits de seigneurie directe et de souveraineté » détenus par les Habsbourg.

Cette stratégie de l’« ambiguïté constructive » visait à laisser la porte ouverte à des interprétations extensives ultérieures.

Elle s’inscrivait dans une vision à long terme : l’idée n’était pas d’obtenir immédiatement toute l’Alsace, mais d’en poser le fondement légal, exploitable plus tard par la politique de Louis XIV.

2. Deux lectures opposées : impériale et française

Dès la signature, les traités de Westphalie donnèrent lieu à deux lectures radicalement différentes.

- L’interprétation française (maximaliste) considérait que la cession équivalait à une souveraineté pleine et entière.

La France devenait, selon cette lecture, héritière directe des Habsbourg et se substituait à l’Empereur lui-même.

L’Alsace cessait donc d’appartenir au Saint-Empire et passait intégralement sous la couronne de France. - L’interprétation impériale (minimaliste), défendue par les juristes allemands, affirmait au contraire que la France n’avait obtenu qu’une suzeraineté féodale limitée.

Autrement dit, elle remplaçait les Habsbourg dans leurs droits de seigneurs sur certains fiefs, mais ne pouvait prétendre à une rupture totale avec l’ordre impérial.

Les villes libres, comme Strasbourg ou Colmar, devaient théoriquement continuer à dépendre du Saint-Empire.

Ces visions inconciliables vont dominer tout le second XVIIᵉ siècle.

Elles expliquent pourquoi, malgré la signature du traité, la souveraineté française en Alsace resta longtemps théorique.

Sur le terrain, les symboles du pouvoir impérial — armoiries, privilèges, titres — continuèrent d’exister, souvent aux côtés des insignes du roi de France.

Les négociations des Traités de Westphalie

3. Les motivations françaises : une diplomatie calculée

Derrière la prudence du langage diplomatique se cache une stratégie élaborée de la monarchie française.

Depuis Richelieu, l’objectif était clair : briser l’encerclement habsbourgeois et sécuriser la frontière du Rhin, devenue essentielle à la défense du royaume.

L’Alsace offrait cette double opportunité :

- affaiblir la puissance des Habsbourg,

- et contrôler les passages rhénans qui reliaient les Pays-Bas espagnols à l’Autriche.

Mazarin, successeur de Richelieu, envoya des diplomates chevronnés à Münster.

Ils furent assistés par des juristes spécialistes du droit impérial allemand, tels que Théodore Godefroy, afin de naviguer dans les subtilités du droit féodal germanique.

Leur mission consistait moins à définir des frontières qu’à obtenir un cadre légal malléable, permettant au roi de France d’agir ultérieurement en toute légitimité.

Cette approche porta ses fruits.

Grâce à ces ambiguïtés soigneusement rédigées, la monarchie française put plus tard invoquer le texte de 1648 pour justifier de nouvelles annexions ou interventions — notamment lors de la politique des Réunions sous Louis XIV.

4. Un transfert de droits plus que de territoires

Contrairement à l’image d’une conquête territoriale, les traités de Westphalie sur l’Alsace réalisent avant tout un transfert de droits et de titres.

La France ne reçoit pas un territoire unifié, mais un ensemble de prérogatives juridiques héritées des Habsbourg :

- le Landgraviat de Haute et Basse-Alsace,

- le Sundgau (avec Belfort et Ferrette),

- et la Landvogtei, c’est-à-dire la préfecture provinciale qui supervisait les dix villes impériales de la Décapole.

Ces droits, purement administratifs et symboliques à première vue, donneront à la France la possibilité d’intervenir progressivement dans les affaires de ces villes et seigneuries.

Ils deviendront les leviers juridiques d’une souveraineté effective, patiemment construite au fil des décennies.

Autour de Strasbourg - la porte des Sorcières à Châtenois © French Moments

5. Une Alsace en suspens

En 1648, l’Alsace n’est donc ni tout à fait française, ni tout à fait impériale.

Sur le papier, le roi de France détient la souveraineté légale ; dans la pratique, les anciennes institutions de l’Empire subsistent.

Les villes continuent de frapper monnaie, d’élire leurs magistrats, de rendre la justice selon le droit germanique, et d’utiliser l’allemand dans leurs registres.

Cette situation hybride crée un vide politique que la monarchie française va s’efforcer de combler, non par la guerre, mais par une politique de centralisation progressive.

L’administration royale s’implante pas à pas, d’abord dans le Sundgau, puis dans la Décapole, avant d’atteindre Strasbourg à la fin du siècle.

Ainsi, les traités de Westphalie sur l’Alsace n’ont pas « fait » la France en Alsace : ils en ont simplement ouvert la porte.

La transformation de la région, amorcée à Münster, allait se poursuivre pendant plus de trente ans — un lent processus d’intégration politique, administrative et culturelle, unique dans l’histoire européenne.

L'Europe après 1648. Carte par Helio74100 - licence [CC BY-SA 4.0] via Wikimedia Commons

Les premiers effets des traités de Westphalie sur l’Alsace (1648–1659)

La signature des traités de Westphalie ne transforma pas immédiatement la région en territoire français.

Entre 1648 et la fin des années 1650, la situation resta confuse, entre occupation militaire, maintien des privilèges impériaux et premières tentatives de centralisation administrative.

L’Alsace devint alors un laboratoire de coexistence entre deux systèmes politiques — celui de l’Empire et celui du royaume de France.

1. L’intégration immédiate du Sundgau et de Belfort

Le Sundgau, région située au sud de Mulhouse, fut le seul territoire d’Alsace à passer sans réserve sous autorité française après les traités.

Ancienne possession directe des Habsbourg, il relevait de l’Autriche antérieure et n’avait aucun statut d’immédiateté impériale.

Sa cession à la France ne souleva donc ni ambiguïté juridique ni contestation internationale.

La vue sur le Sundgau oriental © French Moments

Dès 1648, la monarchie française y établit ses premières garnisons et ses premiers administrateurs.

Le comté de Ferrette et la place stratégique de Belfort furent rattachés au domaine royal, formant le noyau initial de la présence française en Alsace.

Mazarin fit restaurer les fortifications, placer les commandements sous autorité française et nommer des intendants chargés de superviser les finances locales.

Ce premier pas fut décisif : il assurait à la France un point d’appui militaire sur la rive gauche du Rhin, tout en lui donnant une base légale pour intervenir dans les affaires des territoires voisins.

Le Sundgau devint ainsi la tête de pont de l’expansion française en Alsace.

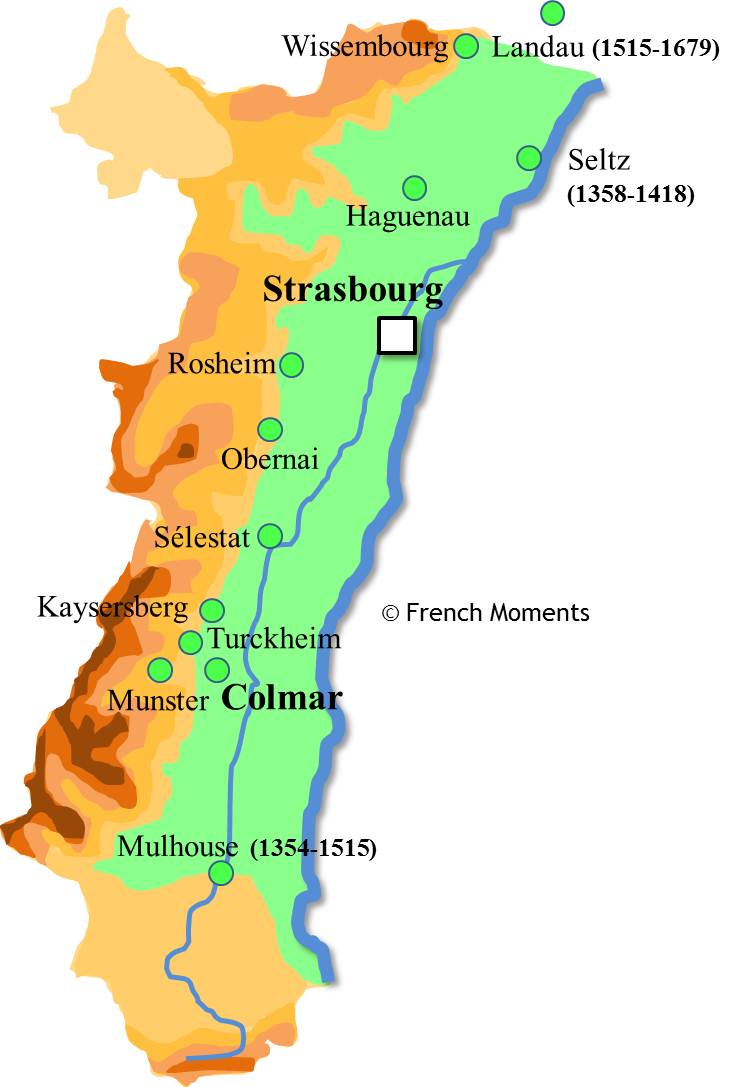

2. Le maintien des privilèges impériaux dans la Décapole

Le reste de la province restait cependant bien plus complexe à intégrer.

Les dix villes de la Décapole alsacienne — Haguenau, Colmar, Sélestat, Obernai, Kaysersberg, Turckheim, Rosheim, Wissembourg, Munster et Landau — bénéficiaient de privilèges particuliers garantis par le droit impérial depuis le XIVᵉ siècle.

Elles formaient une confédération urbaine attachée à l’Empereur et farouchement jalouse de son autonomie.

Les villes de la Décapole d'Alsace © French Moments

Les traités de Westphalie avaient bien prévu que la France hériterait des droits de souveraineté de l’Empereur, mais sans supprimer les franchises des villes.

Résultat : ces dernières continuèrent à se gouverner selon leurs lois, à tenir leurs conseils municipaux en allemand et à rendre la justice en s’appuyant sur les codes impériaux.

Le roi de France, officiellement « protecteur », se trouvait dans une position paradoxale : il exerçait l’autorité sans pouvoir direct.

À Colmar et à Sélestat, les habitants se méfiaient des représentants du roi.

Les autorités locales exigeaient que les garnisons françaises logent hors des murs, pour éviter toute « occupation déguisée ».

Cette prudence témoigne de la tension politique de l’époque : la France devait composer avec des traditions municipales séculaires, tout en affirmant sa nouvelle souveraineté.

3. Strasbourg, la grande absente des traités

Parmi les principales cités d’Alsace, Strasbourg tenait une place à part.

Ville libre impériale depuis le XIIIᵉ siècle, elle n’était pas concernée par la cession de 1648.

Ses représentants n’avaient pas participé aux négociations, et la ville n’était mentionnée nulle part dans les articles du traité de Münster.

Strasbourg pendant la Guerre de Trente Ans en 1644

Strasbourg profita de cette omission pour maintenir son indépendance, renforçant même ses défenses après la guerre.

L’évêque, favorable à la France, fut écarté du pouvoir au profit d’un magistrat protestant fidèle à l’Empire.

La cité poursuivit son développement économique et culturel, attirant étudiants, imprimeurs et marchands venus de toute l’Europe.

Mais sa position stratégique sur le Rhin en faisait une cible évidente pour les ambitions françaises — et Louis XIV n’allait pas l’oublier.

4. Un équilibre fragile entre Empire et Royaume

Pendant cette première décennie après Westphalie, l’Alsace vécut dans une situation d’entre-deux.

Le roi de France était reconnu comme souverain, mais les institutions de l’Empire continuaient de fonctionner.

Les évêchés, abbayes et villes libres correspondaient encore avec Vienne, tandis que les intendants royaux rendaient compte à Paris.

Ce dualisme administratif entretenait une certaine confusion :

- les impôts étaient levés selon les anciens règlements impériaux,

- les procès se plaidaient en allemand devant des magistrats fidèles à l’Empereur,

- les sermons se faisaient souvent en dialecte alsacien, voire en latin dans les zones monastiques.

La population, déjà éprouvée par la guerre, voyait peu de différence dans son quotidien : les armées étaient parties, la paix revenue, mais le changement d’autorité demeurait abstrait et lointain.

5. La France s’installe dans la durée

Malgré ces lenteurs, les années 1650 posèrent les fondations de la présence française durable en Alsace.

Mazarin puis Colbert encouragèrent la reconstruction des infrastructures et la relance du commerce le long du Rhin.

Des ingénieurs militaires français commencèrent à moderniser les fortifications — préfigurant les grands travaux de Vauban quelques décennies plus tard.

Peu à peu, des administrateurs francophones s’installèrent à Ensisheim, puis à Colmar, tandis que les correspondances officielles commencèrent à se rédiger partiellement en français.

Cette évolution, discrète mais continue, marquait une transition douce vers un nouvel ordre politique.

L’Alsace demeurait encore partagée entre deux allégeances, mais les traités de Westphalie avaient enclenché un processus irréversible : celui du passage progressif d’une région impériale à une province française.

La porte fortifiée de Dieffenthal © French Moments

De l’ambiguïté à la souveraineté : la consolidation française (1659–1679)

Au lendemain des traités de Westphalie sur l’Alsace, la France possédait la légitimité juridique, mais non encore la réalité du pouvoir.

Il faudra trois décennies de diplomatie, d’administration et de manœuvres politiques pour transformer la souveraineté théorique en autorité effective.

Entre 1659 et 1679, la monarchie française entreprend un patient travail d’intégration, à la fois juridique, militaire et symbolique.

Le Koïfhus (Ancienne douane de Colmar) © French Moments

1. La Landvogtei : un instrument au service de la France

L’une des principales conséquences des traités de Westphalie sur l’Alsace fut la transmission de la Landvogtei, ou préfecture provinciale, des Habsbourg au roi de France.

Cette charge, créée à l’époque impériale, représentait l’autorité supérieure sur les dix villes de la Décapole.

En l’obtenant, la France devenait officiellement le « protecteur » des villes impériales — une position qui, sur le papier, ne changeait pas leur autonomie, mais dans les faits plaçait leur administration sous surveillance royale.

À partir des années 1660, Paris commence à nommer des représentants chargés de veiller à l’application du traité.

Ces fonctionnaires, souvent d’origine alsacienne mais formés à la cour, servent de relais entre les autorités municipales et le pouvoir central.

Ils introduisent progressivement les pratiques administratives françaises : registres bilingues, correspondance officielle adressée au roi et participation aux décisions fiscales.

C’est ainsi que la Landvogtei devient le pivot d’une « souveraineté en construction » : sans jamais abolir les institutions existantes, la France s’y substitue discrètement, transformant l’autorité impériale en autorité royale.

2. Le Conseil souverain d’Alsace : la nouvelle justice du roi

Rappelons qu'en 1657, Mazarin décide d’établir un Conseil souverain d’Alsace, d’abord à Ensisheim, puis transféré à Colmar en 1698.

Cette institution, directement inspirée des Parlements français, symbolise la volonté du royaume d’asseoir son autorité juridique sur la région.

Elle remplace les anciennes cours impériales et devient le plus haut tribunal de la province.

Le Conseil souverain d’Alsace a pour mission :

- de juger en dernier ressort les affaires civiles et criminelles,

- d’unifier les procédures judiciaires,

- et d’introduire progressivement le droit français tout en respectant certaines coutumes locales.

Sa création marque une étape majeure : la justice n’est plus rendue au nom de l’Empereur, mais au nom du roi de France.

Peu à peu, cette institution contribue à « franciser » les pratiques juridiques et à affirmer la primauté du pouvoir royal sur les anciennes structures impériales.

Colmar vers 1750

3. La politique des “réunions” : étendre la souveraineté par le droit

Sous Louis XIV, la diplomatie française atteint une nouvelle phase : celle des Réunions (1679–1681).

Ce mécanisme ingénieux consiste à invoquer les traités de Westphalie sur l’Alsace pour revendiquer de nouveaux territoires censés dépendre, directement ou indirectement, des droits cédés en 1648.

Le roi crée pour cela des chambres de réunion, composées de juristes chargés d’examiner les textes anciens et de déterminer quelles terres, abbayes ou seigneuries pouvaient « légalement » être rattachées à la France.

Cette politique, menée avec une rigueur apparente, mais une arrière-pensée politique évidente, permet à Louis XIV de légitimer l’annexion de plusieurs localités sans guerre ouverte.

Entre 1673 et 1679, plusieurs villes de la Décapole, dont Colmar, Haguenau et Sélestat, passent sous contrôle direct de la couronne.

Les troupes royales y remplacent les garnisons impériales, tandis que les magistrats prêtent serment au roi.

Le traité de Nimègue (1679) entérine ces acquisitions et met fin à la domination habsbourgeoise sur la majeure partie de l’Alsace.

4. Une centralisation douce mais déterminée

Cette période est marquée par la montée en puissance des intendants royaux, véritables représentants du roi en province.

Ils surveillent la levée des impôts, l’entretien des routes, la discipline militaire et la moralité publique.

Ils assurent également la liaison entre Paris et les autorités locales, souvent encore méfiantes.

La monarchie française pratique une politique d’intégration sans brutalité : elle laisse subsister les privilèges municipaux, les langues locales et les usages religieux, tout en imposant progressivement sa présence.

Les notables alsaciens sont invités à siéger au Conseil souverain, à s’allier par mariage avec la noblesse française, ou à envoyer leurs fils étudier à Paris.

Cette méthode pragmatique s’avère efficace.

En vingt ans, l’Alsace, tout en conservant ses spécificités, se familiarise avec les structures administratives françaises.

Elle reste bilingue, mais commence à participer à la vie politique et économique du royaume.

5. L’achèvement du rattachement avant Strasbourg

À la veille des années 1680, la souveraineté française sur l’Alsace est presque totale.

Le Sundgau, la Décapole et la Basse-Alsace sont désormais administrés depuis Colmar, les impôts sont perçus au profit du roi, et les tribunaux rendent la justice « au nom de Sa Majesté ».

Seule Strasbourg échappe encore à cette intégration.

Ville libre impériale, elle conserve son indépendance au sein du Saint-Empire, son conseil protestant, son université et son autonomie économique.

Mais son importance stratégique sur le Rhin en fait la dernière pièce manquante du puzzle.

Louis XIV le sait : pour sécuriser définitivement la frontière orientale du royaume, Strasbourg devra tôt ou tard rejoindre le giron français.

Ainsi, entre 1659 et 1679, la France passe de la souveraineté théorique à la souveraineté réelle.

Cathédrale de Strasbourg © French Moments

Les traités de Westphalie sur l’Alsace avaient fourni les bases juridiques ; Louis XIV en fit un instrument politique.

Par l’administration, la justice et la diplomatie, l’Alsace s’ancre désormais durablement dans le royaume de France — sans rupture, mais avec une constance méthodique.

L’achèvement du rattachement : Strasbourg, Mulhouse et les fiefs particuliers

À la fin du XVIIᵉ siècle, l’intégration de l’Alsace dans le royaume de France est presque achevée.

Les traités de Westphalie sur l’Alsace avaient ouvert la voie à la souveraineté française, mais quelques territoires échappaient encore au contrôle de Paris.

Parmi eux, Strasbourg, Mulhouse et plusieurs petits fiefs se distinguaient par leur statut juridique particulier et leur attachement à l’ordre impérial.

Louis XIV, soucieux d’unifier son royaume et de sécuriser la frontière du Rhin, entreprend de les rallier à la couronne — toujours en s’appuyant sur la légitimité héritée de 1648.

1. Strasbourg : la clé du Rhin

Depuis la signature des traités de Westphalie, Strasbourg demeurait une ville libre impériale indépendante.

Prospère, bien gouvernée et fière de ses libertés, elle servait de modèle pour les autres cités rhénanes.

Son conseil municipal, dominé par les familles protestantes, refusait toute ingérence française.

L’université, la cathédrale et les imprimeries faisaient de la ville un foyer intellectuel majeur du Saint-Empire.

La pittoresque rue de Rohan de Strasbourg © French Moments

Louis XIV considérait pourtant Strasbourg comme une anomalie stratégique : cette grande cité, à cheval sur le Rhin, restait le seul verrou non français entre la Lorraine et la Suisse.

Le roi, fidèle à sa politique de réunification des frontières, décida d’agir — non par la guerre, mais par une démonstration de force calculée.

En septembre 1681, les troupes du maréchal de Boufflers, postées à Kehl, traversèrent le Rhin et encerclèrent la ville.

Le magistrat strasbourgeois, conscient du rapport de force, choisit la reddition sans combat.

Le 30 septembre 1681, Strasbourg ouvrit ses portes à Louis XIV, qui y fit une entrée solennelle quelques semaines plus tard.

Le traité de Ryswick (1697) confirmera définitivement cette annexion.

Louis XIV, soucieux de ménager les habitants, garantit la liberté de culte protestant, conserva les institutions locales et ordonna que les sermons à la cathédrale soient célébrés alternativement en français et en allemand.

Il fit également restituer la cathédrale au culte catholique — un geste hautement symbolique, mais effectué sans brutalité.

L’intégration de Strasbourg marqua l’achèvement territorial du rattachement de l’Alsace à la France.

Pour la première fois, la rive gauche du Rhin, de Bâle à Lauterbourg, se trouvait entièrement sous contrôle français.

2. Mulhouse : la république alliée à la Suisse

À l’inverse de Strasbourg, Mulhouse conserva longtemps son indépendance.

Membre de la Décapole alsacienne au Moyen Âge, la ville avait quitté cette confédération dès 1515 pour s’allier à la Confédération helvétique, dont elle partageait la foi réformée et les intérêts économiques.

Cette alliance, consolidée par des traités d’assistance mutuelle, fit de Mulhouse une république indépendante à part entière, reconnue par l’Empire et respectée par la France.

Place de la Réunion, Mulhouse © French Moments

Les traités de Westphalie sur l’Alsace ne mentionnaient pas Mulhouse : la ville n’était pas une possession habsbourgeoise, ni un fief du Landgraviat.

Elle demeura donc hors du champ de la cession de 1648.

Protégée par ses alliances suisses, elle échappa à la mainmise française pendant plus d’un siècle.

Mulhouse entretenait cependant des relations étroites avec le royaume.

Ses manufactures textiles commerçaient avec Colmar et Bâle, et de nombreux Mulhousiens servaient comme ingénieurs ou militaires dans l’armée royale.

Mais la petite république tenait à son autonomie, à ses privilèges et à sa religion réformée.

Ce n’est qu’en 1798, sous la pression diplomatique de la Révolution française, que la ville vota son rattachement volontaire à la France, mettant fin à près de trois siècles d’indépendance.

3. Riquewihr et les fiefs particuliers

Outre Strasbourg et Mulhouse, plusieurs seigneuries et fiefs d’Alsace restaient liés à des princes allemands.

Parmi eux : Riquewihr, possession du comte de Wurtemberg-Montbéliard.

Ces territoires, juridiquement rattachés au Saint-Empire, ne furent pas inclus dans les traités de Westphalie sur l’Alsace.

La monarchie française s’efforça de les intégrer au royaume sans provoquer d’incident diplomatique.

Riquewihr vu du ciel © French Moments

Dans le cas de Riquewihr, Louis XIV fit valoir la politique des Réunions, estimant que le comte de Wurtemberg devait hommage au roi pour ses terres alsaciennes.

En 1680, la ville fut rattachée de fait à la France, mais conserva ses privilèges, son autonomie municipale et le droit d’administrer la justice selon les coutumes locales.

Riquewihr resta ainsi un îlot de culture germanique au sein du royaume, fidèle à sa double tradition.

4. La sécurisation du Rhin et la fin de la frontière mouvante

Avec la prise de Strasbourg et l’intégration des dernières seigneuries, la France atteignit enfin la frontière naturelle du Rhin, objectif poursuivi depuis Richelieu.

Les traités de Westphalie sur l’Alsace avaient fourni le socle juridique ; Louis XIV en réalisa la traduction géographique.

Le Rhin devint une ligne de défense fortifiée : Vauban construisit ou modernisa les places de Strasbourg, Neuf-Brisach et Huningue, transformant la région en un véritable bouclier de pierre.

Mais au-delà de la stratégie militaire, cette unification modifia durablement la perception de l’Alsace : elle n’était plus une marge impériale, mais une province frontalière française, gardienne du royaume face à l’Allemagne.

5. Un tournant dans la conscience alsacienne

L’intégration politique, si patiente, entraîna peu à peu une transformation des mentalités.

Les élites urbaines commencèrent à se rapprocher de Paris, tandis que les nobles locaux obtenaient des charges dans l’armée ou la magistrature royale.

Le français, d’abord langue administrative, devint langue de prestige.

Pourtant, dans les villages, le dialecte alémanique et les traditions germaniques restèrent profondément enracinés.

Cette dualité allait devenir une marque identitaire durable.

Costume alsacien à Kaysersberg © French Moments

Les Alsaciens, désormais sujets du roi de France, conservaient un attachement fort à leurs libertés locales et à leur culture d’origine.

Le rattachement voulu par les traités de Westphalie sur l’Alsace ne signifia pas une assimilation, mais une cohabitation harmonieuse entre deux héritages : latin et germanique, royal et impérial.

En 1681, la boucle était bouclée : Strasbourg avait rejoint le royaume, le Sundgau était français depuis plus de trente ans, et la plupart des fiefs avaient reconnu la souveraineté royale.

Grâce aux traités de Westphalie sur l’Alsace, la France avait achevé sans guerre l’une des plus profondes transformations territoriales de son histoire moderne.

Les conséquences des traités de Westphalie sur l’Alsace : administration, droit et religion

Résumons ce que nous venons de lire.

Les traités de Westphalie sur l’Alsace n’ont pas seulement modifié les frontières : ils ont bouleversé la vie quotidienne, l’organisation politique et l’équilibre religieux de toute une région.

En moins d’un siècle, l’Alsace passa d’un entrelacs d’autorités impériales à une province organisée selon les principes du royaume de France, sans pour autant perdre son identité propre.

Cette mutation, progressive et prudente, fut l’une des plus singulières de l’Europe moderne.

1. Une province en construction administrative

Après 1648, la France s’appliqua à structurer l’Alsace sur le modèle des autres provinces du royaume, tout en tenant compte de ses particularités.

Mazarin puis Colbert comprirent qu’il fallait éviter toute rupture brutale avec les institutions existantes.

Le but n’était pas d’imposer de force le système français, mais de superposer une administration royale à l’organisation locale.

Le rôle du Conseil souverain d’Alsace

Créé à Ensisheim en 1657 puis transféré à Colmar, le Conseil souverain d’Alsace devint la plus haute autorité judiciaire et administrative de la province.

L'Ancienne Douane (Koïfhus) et ses tuiles vernissées © French Moments

Il incarnait la monarchie dans la région : les affaires y étaient jugées « au nom du roi », même lorsque le droit appliqué restait germanique.

Ce Conseil avait pour mission :

- d’arbitrer les litiges entre villes et seigneuries,

- de veiller à la levée des impôts et à l’application des ordonnances royales,

- et d’intégrer peu à peu les lois et coutumes locales dans le cadre du droit français.

Cette coexistence entre deux systèmes juridiques donna naissance à un régime hybride : le roi gouvernait selon le droit français, mais les tribunaux respectaient encore les statuts municipaux hérités de l’Empire.

Ce modèle de compromis — typiquement alsacien — permit d’éviter les révoltes et d’assurer une transition en douceur.

Les intendants et la centralisation royale

À partir des années 1660, des intendants furent envoyés à Colmar, Haguenau et Strasbourg.

Leur mission : surveiller les finances, uniformiser les poids et mesures, réorganiser la fiscalité et encadrer les élites locales.

Sous leur impulsion, de nouveaux cadastres furent établis, les routes améliorées, et les douanes réorganisées le long du Rhin.

L’administration française transforma ainsi une mosaïque féodale en une province rationnelle, tout en maintenant le respect des particularismes.

L’Alsace devint une vitrine du savoir-faire administratif du royaume : ferme, mais adaptable.

2. Le maintien partiel du droit local

L’une des conséquences les plus marquantes des traités de Westphalie sur l’Alsace fut la préservation des coutumes germaniques.

Contrairement à d’autres provinces nouvellement rattachées, la France laissa subsister une grande partie du droit civil et pénal local.

Le droit allemand resta en vigueur dans de nombreuses affaires civiles : succession, propriété, contrats.

Les procès étaient souvent rédigés en allemand, les magistrats continuaient d’utiliser la terminologie impériale, et les notaires tenaient leurs registres bilingues.

Les ordonnances royales étaient traduites pour être comprises par les populations rurales, qui ne parlaient pas français.

Plaque de rue bilingue (français-alsacien) rue des Potiers à Kaysersberg © French Moments

Cette situation donna naissance à une culture juridique mixte, combinant rigueur allemande et pragmatisme français.

Encore aujourd’hui, cette spécificité se perpétue dans le droit local d’Alsace-Moselle, héritage direct de ce long compromis historique.

3. Le Simultaneum religieux : cohabitation forcée et tolérance relative

L’Alsace, au moment des traités de Westphalie, était majoritairement protestante dans ses villes et catholique dans ses campagnes.

Le texte de 1648 avait prévu le respect de la liberté de culte, principe rare pour l’époque.

Louis XIV, soucieux de préserver la paix dans cette région frontalière, appliqua ce principe avec un pragmatisme mesuré, bien différent de la politique menée ailleurs en France.

Dès 1684, il imposa dans de nombreuses communes le Simultaneum :

un système selon lequel les catholiques et les protestants partageaient le même édifice religieux, à des heures différentes.

L'église fortifiée d'Hunawihr au printemps © French Moments

Ce dispositif, destiné à apaiser les tensions confessionnelles, fut unique dans le royaume.

Il permit d’éviter les conversions forcées, mais suscita parfois des tensions, notamment dans les zones luthériennes du nord.

La monarchie resta globalement tolérante en Alsace, consciente qu’une politique trop rigide aurait risqué de rallumer la flamme de l’opposition allemande.

Cette coexistence religieuse, souvent citée comme un héritage des traités de Westphalie sur l’Alsace, façonna durablement la culture du dialogue et de la tolérance dans la région.

4. Une francisation culturelle progressive

Sur le plan linguistique et culturel, la transformation fut lente.

Le français s’imposa d’abord dans les administrations, les correspondances officielles et l’armée, mais resta longtemps absent de la vie quotidienne.

Dans les villes, l’allemand demeurait la langue des affaires, de la justice et de l’enseignement.

Plaque de rue bilingue (français-alsacien) à Kaysersberg © French Moments

Les prêtres, pasteurs et notaires prêchaient et écrivaient dans les dialectes locaux.

Cependant, les contacts croissants avec la couronne — via les militaires, les magistrats et les commerçants — diffusèrent progressivement la langue française.

À la fin du XVIIᵉ siècle, les élites urbaines lisaient Molière et Racine, et certains notables alsaciens commencèrent à envoyer leurs enfants étudier à Paris.

Cette lente francisation des élites accompagna l’intégration politique sans jamais effacer l’identité germanique.

5. Une stabilité religieuse et économique retrouvée

L’autre conséquence majeure des traités de Westphalie sur l’Alsace fut la renaissance économique.

Après des décennies de guerre, la paix ramena les récoltes, les échanges et les artisans.

Les foires de Strasbourg et de Colmar reprirent, le commerce du vin et du bois relança les marchés rhénans, et la reconstruction des églises et ponts symbolisa le retour à la prospérité.

Sous Colbert, la région bénéficia d’investissements importants : création d’ateliers textiles, exploitation des forêts vosgiennes, amélioration des voies fluviales.

Cette prospérité renforça l’attachement de la population à la stabilité française, même si beaucoup continuaient à se considérer « Alsaciens » avant tout.

6. Un équilibre durable entre deux héritages

Au terme du XVIIᵉ siècle, l’Alsace avait trouvé un équilibre rare.

Le pouvoir royal y était reconnu, les impôts prélevés pour le roi, la justice rendue en son nom — mais la culture, la langue et les traditions restaient profondément marquées par l’Allemagne voisine.

Cet équilibre entre fidélité et autonomie, entre influence française et mémoire impériale, deviendra la clé de l’identité alsacienne.

Fruit des traités de Westphalie sur l’Alsace, il fit de la région un modèle de coexistence pacifique et d’intégration mesurée, bien avant l’heure de l’Europe des nations.

La fontaine Rodolphe de Habsbourg à Ensisheim © French Moments

Un héritage durable : l’Alsace entre deux mondes

Plus de trois siècles après leur signature, les traités de Westphalie sur l’Alsace continuent de marquer la mémoire et l’identité de la région.

Ils n’ont pas seulement fixé des frontières : ils ont façonné une culture de la coexistence, du compromis et du dialogue, dans une terre longtemps partagée entre deux grandes civilisations européennes.

L’Alsace est devenue, par cette histoire singulière, un symbole d’unité dans la diversité.

1. Une identité façonnée par la frontière

L’Alsace a toujours vécu avec la frontière, non comme une cicatrice, mais comme un horizon.

Les traités de Westphalie sur l’Alsace en ont fait une province de transition, où se rencontrent la langue française et les dialectes germaniques, la tradition catholique et la réforme protestante, l’esprit latin et la rigueur rhénane.

Au fil des siècles, cette dualité est devenue un trait constitutif de l’âme alsacienne.

Là où d’autres régions ont vu les frontières comme des murs, l’Alsace les a transformées en ponts : entre Paris et Vienne, entre le Rhin et les Vosges, entre la France et l’Allemagne.

C’est précisément ce qui explique son rôle central dans les rapprochements franco-allemands du XIXᵉ et du XXᵉ siècles — et, plus tard, dans la construction européenne.

Le palais de la Régence à Ensisheim © French Moments

2. Une terre de tolérance héritée de Westphalie

L’un des effets les plus profonds des traités de Westphalie sur l’Alsace est d’avoir consolidé une culture de tolérance.

En mettant fin aux guerres de religion et en consacrant la liberté de culte, ces traités ont imprimé dans la région un réflexe de coexistence.

Catholiques et protestants y ont appris à partager l’espace, parfois la même église, souvent les mêmes valeurs de travail, d’ordre et de solidarité.

Ce pluralisme religieux fit de l’Alsace un cas unique en France.

Alors que le reste du royaume connaissait les rigueurs de la Révocation de l’édit de Nantes (1685), les églises protestantes d’Alsace restèrent ouvertes, protégées par la parole donnée dans les textes de 1648.

La région demeura un refuge pour les minorités confessionnelles, renforçant son image de terre d’équilibre et de liberté.

3. Un laboratoire politique et juridique

L’Alsace a également hérité des traités de Westphalie une structure juridique originale.

L’administration française s’y est superposée à des institutions locales, sans les effacer.

De cette superposition est née une organisation mixte, à mi-chemin entre droit romain et droit germanique.

Au XVIIIᵉ siècle, les intendants et magistrats du Conseil souverain d’Alsace furent parmi les plus efficaces du royaume, précisément parce qu’ils savaient conjuguer deux traditions :

- la centralisation et la hiérarchie administrative française,

- la rigueur juridique et la discipline allemande.

Cet héritage perdura bien après la Révolution.

Encore aujourd’hui, certaines spécificités du droit local d’Alsace-Moselle — comme les régimes des cultes, des associations ou de la sécurité sociale — trouvent leurs racines dans ce modèle de compromis inventé après 1648.

Ainsi, les traités de Westphalie sur l’Alsace ont laissé un legs concret : un droit adapté à une société plurielle.

4. Une mémoire inscrite dans les pierres

Les paysages alsaciens portent encore la trace de cette période fondatrice.

Les forteresses construites par Vauban, les hôtels de ville de la Décapole, les églises à double clocher ou à chœur partagé rappellent les tensions, mais aussi les alliances nées de cette époque.

À Strasbourg, la cathédrale et le palais Rohan symbolisent à la fois la foi médiévale et la grandeur monarchique.

À Colmar, la statue du poète Bartholdi domine une ville où le français et l’allemand se sont longtemps mêlés dans les enseignes, les écoles et les tribunaux.

Chaque pierre, chaque clocher, chaque place raconte une histoire de négociation et d’équilibre : celle d’une région devenue française sans perdre son âme germanique.

La place Kléber à Strasbourg © French Moments

5. De la Westphalie à l’Europe

Enfin, l’héritage des traités de Westphalie sur l’Alsace dépasse le cadre régional.

Les principes posés en 1648 — souveraineté des États, équilibre des puissances, non-ingérence et tolérance religieuse — sont devenus les fondements de la diplomatie moderne.

Et c’est en Alsace, trois siècles plus tard, qu’ils ont trouvé leur prolongement le plus concret : Strasbourg, choisie comme siège du Conseil de l’Europe et du Parlement européen, incarne la continuité de cet esprit westphalien.

6. Une identité double assumée

Aujourd’hui encore, l’Alsace se vit comme une région à identité double, et c’est cette dualité qui fait sa richesse.

Française par la culture et les institutions, germanique par la langue et la tradition, elle illustre mieux que toute autre la devise européenne : Unie dans la diversité.

L’histoire née des traités de Westphalie sur l’Alsace n’a pas été celle d’une rupture, mais celle d’une continuité : la lente union de deux héritages qui n’avaient rien d’incompatibles.

De cette fusion est née une manière d’être singulière, entre fidélité et ouverture, entre mémoire et modernité — une manière d’être alsacienne, tout simplement.

Strasbourg : ville cosmopolite ! © French Moments

Conclusion

Les traités de Westphalie sur l’Alsace ont marqué bien plus qu’un simple épisode diplomatique : ils ont changé le destin d’une région et, à travers elle, le visage de l’Europe.

En mettant fin à la domination des Habsbourg et en intégrant l’Alsace au royaume de France, ces accords ont fait naître une province singulière — à la fois française par la souveraineté et profondément germanique par la culture et la langue.

Ce rattachement, loin d’être une conquête brutale, fut un processus de transformation progressive, fondé sur le droit, la diplomatie et l’intelligence politique.

Entre 1648 et la fin du XVIIᵉ siècle, la France réussit l’un des rares exemples d’intégration pacifique de l’époque moderne.

Elle sut préserver les libertés locales, maintenir les langues et les religions, tout en installant durablement ses institutions.

Cette approche pragmatique explique la réussite durable de l’union entre l’Alsace et la France.

La citadelle qui domine les fortifications de Belfort © French Moments

Sur le long terme, les traités de Westphalie sur l’Alsace ont aussi contribué à forger une identité régionale unique, fondée sur la coexistence et le dialogue.

La tolérance religieuse, le bilinguisme, la double culture — autant de traits qui, loin d’affaiblir l’unité nationale, ont enrichi la diversité française.

De cette rencontre entre le monde latin et le monde rhénan est née une terre-frontière devenue, au fil des siècles, une terre-pont.

Enfin, l’esprit de Westphalie — celui du compromis, de la négociation et de la paix — trouve en Alsace sa plus belle illustration contemporaine.

De Strasbourg à Colmar, des forteresses de Vauban aux institutions européennes, la région incarne l’idée d’une Europe construite non par la conquête, mais par le dialogue.

Ainsi, l’histoire commencée à Münster et Osnabrück il y a près de quatre siècles demeure vivante dans le cœur de l’Alsace : celle d’une paix signée à la plume, qui a su, mieux que toutes les guerres, unir deux mondes en un seul.

Pour en savoir plus

Quelques liens vers d'autres articles de blog qui peuvent vous intéresser :

Sources

Voici les sources consultées pour cette étude. Si vous avez des précisions ou corrections à apporter à cette étude, merci de laisser un commentaire ci-dessous !

- Traités de Westphalie et système international: https://www.ileri.fr/explorer-librement-le-monde-les-traites-de-westphalie

- Conséquences des Traités de Westphalie sur l'Europe et le Saint-Empire : https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9s_de_Westphalie

- Cession Alsace Traité de Münster (Article LXXV) : https://mjp.univ-perp.fr/traites/1648westphalie2.htm

- Négociations sur l'Alsace et rôle des experts à Münster : https://books.openedition.org/pur/167851?lang=en

- Rédaction des articles du traité de Münster (Alsace et Trois-Évêchés) : https://books.openedition.org/enc/4387

- Définition et organisation de l'Autriche Antérieure (Vorderösterreich) : https://dhialsace.bnu.fr/wiki/Autriche_ant%C3%A9rieure

- Habsbourg et échec de la création d'un territoire uni en Alsace : https://www.deuframat.de/fr/europeisation/leurope-des-regions/leurope-une-et-divisee-regards-historiques-sur-/un-territoire-sans-frontieres-bien-delimitees-lautriche-anterieure-et-le-rhin-superieur-a-lere-pre-nationale.html

- Fragmentation politique et dualisme Haute/Basse-Alsace avant 1648 : https://publication-theses.unistra.fr/public/theses_doctorat/2016/Maillard_Georges-Frederic_2016_ED101.pdf)

- Histoire du Territoire de Belfort (conquête 1636, confirmation 1648) : https://www.territoiredebelfort.fr/histoire-du-territoire-de-belfort

- Fin de la Décapole et statut de Colmar après 1648 : https://books.openedition.org/pus/8534?lang=en

- Grand-Bailliage d'Alsace (Landvogtei de Haguenau) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-Bailliage_d%27Alsace)

- Rôle du Conseil Souverain d'Alsace et privilèges de Strasbourg : https://books.openedition.org/pur/128214?lang=en

- Annexion de Strasbourg (1681) et Politique des Réunions : https://shs.cairn.info/louvois--9791021007154-page-351?lang=fr

- Capitulation de Strasbourg (1681) : concessions religieuses(https://www.bas-rhin.gouv.fr/contenu/telechargement/45544/293740/file/CP+STrasbourg+1681.pdf)

- Statut de Mulhouse et son alliance avec la Suisse (jusqu'en 1798) : https://books.openedition.org/pumi/34731?lang=en

- Mulhouse et la Suisse : 500 ans d'histoire commune : https://www.espaces-transfrontaliers.org/mulhouse-et-la-suisse-500-ans-dhistoire-commune/

- Histoire et architecture de Riquewihr (acquisition par Wurtemberg 1324) : https://riquewihr.fr/fr/rb/724609/histoire-et-architecture

- Introduction de la Réforme à Montbéliard et Wurtemberg (1534) : https://empireromaineuropeen.over-blog.org/2015/02/histoire-du-comte-de-la-principaute-de-montbeliard-grafschaft-mompelgard-furstentum-mompelgard.html

- Succession et administration de la Principauté de Montbéliard : https://francearchives.gouv.fr/fr/authorityrecord/FRAN_NP_051803)

- Fiefs du Duc de Wurtemberg : redevances et nominations : https://portail-archives.doubs.fr/media/a4f65f5c-2056-4e71-a5ff-a1c7bbe943f5.pdf

- Le Simultaneum en Alsace : coexistence religieuse après 1648 : https://museeprotestant.org/notice/le-simultaneum/

- Églises mixtes et coexistence confessionnelle en Alsace : https://books.openedition.org/pur/157652?lang=en

- Carte de la principauté de Montbéliard (1616) et Riquewihr : https://www.landesarchiv-bw.de/de/themen/praesentationen---themenzugaenge/76603

- Institutions judiciaires dans la Province d'Alsace (1657-1790) : https://genealogiealsace.wordpress.com/2021/08/11/les-seigneuries-alsaciennes/

- Clauses du Traité de Westphalie (Paix chrétienne, amnistie, Palatinat) : https://mjp.univ-perp-fr/traites/1648westphalie.htm