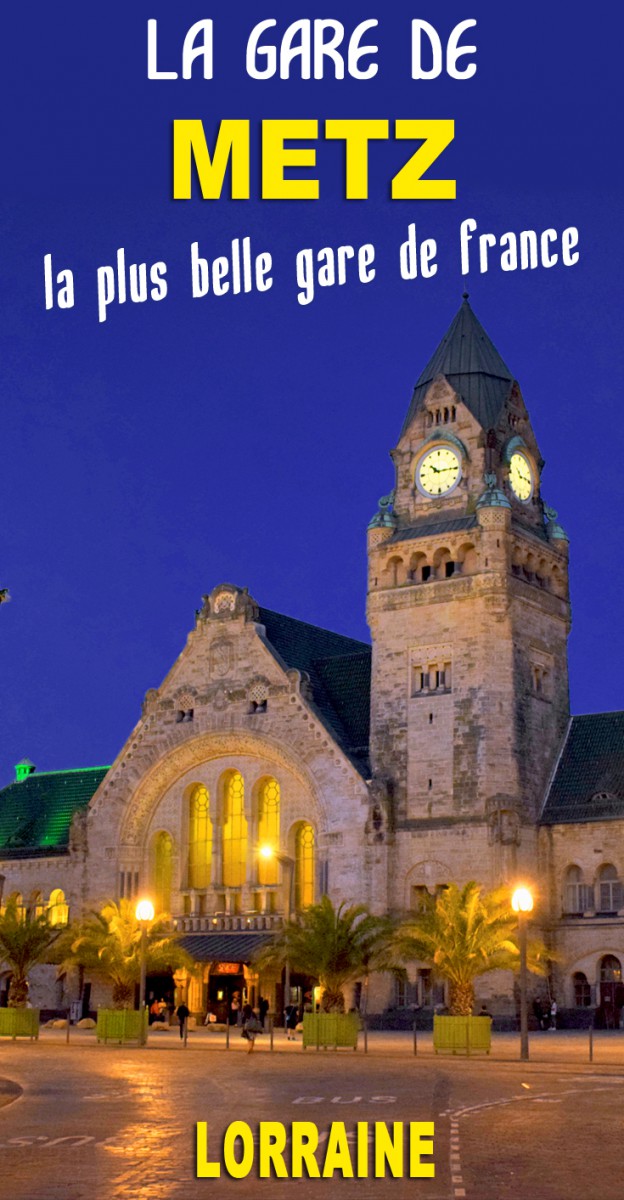

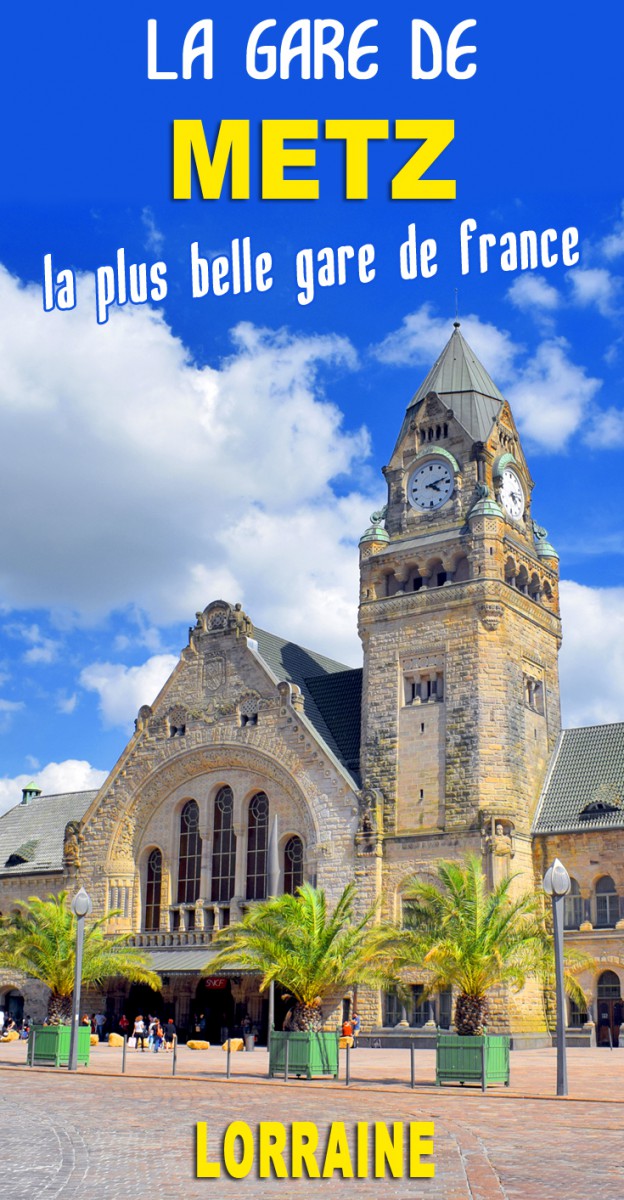

Frankreich besitzt viele wunderschöne Bahnhöfe – La Rochelle, Limoges oder der Gare de Lyon in Paris. Doch der schönste von allen ist für mich ohne Zweifel der Bahnhof Metz.

Schon als Kind war ich fasziniert von seinen weiten Hallen, den gewölbten Galerien, dem Uhrturm und der langen Fassade.

In den Jahren 2017, 2018, 2020 und 2024 wurde der Bahnhof Metz auf der Facebook-Seite von Gares & Connexions von Internetnutzern zum Schönsten Bahnhof Frankreichs gewählt.

So gewaltig er auch ist – der dem Kaiser Wilhelm II. so teure Bahnhof Metz birgt unzählige kleine Details, die das Auge des aufmerksamen Besuchers belohnen.

Denn wer die Augen offen hält und den Blick ein wenig hebt, entdeckt hier ein Stück Geschichte des annektierten Lothringen (1871–1918).

Der Bahnhof Metz lässt niemanden unberührt – man sollte nur nicht vergessen, rechtzeitig seinen Zug zu nehmen …

Die deutsche Besetzung von Metz

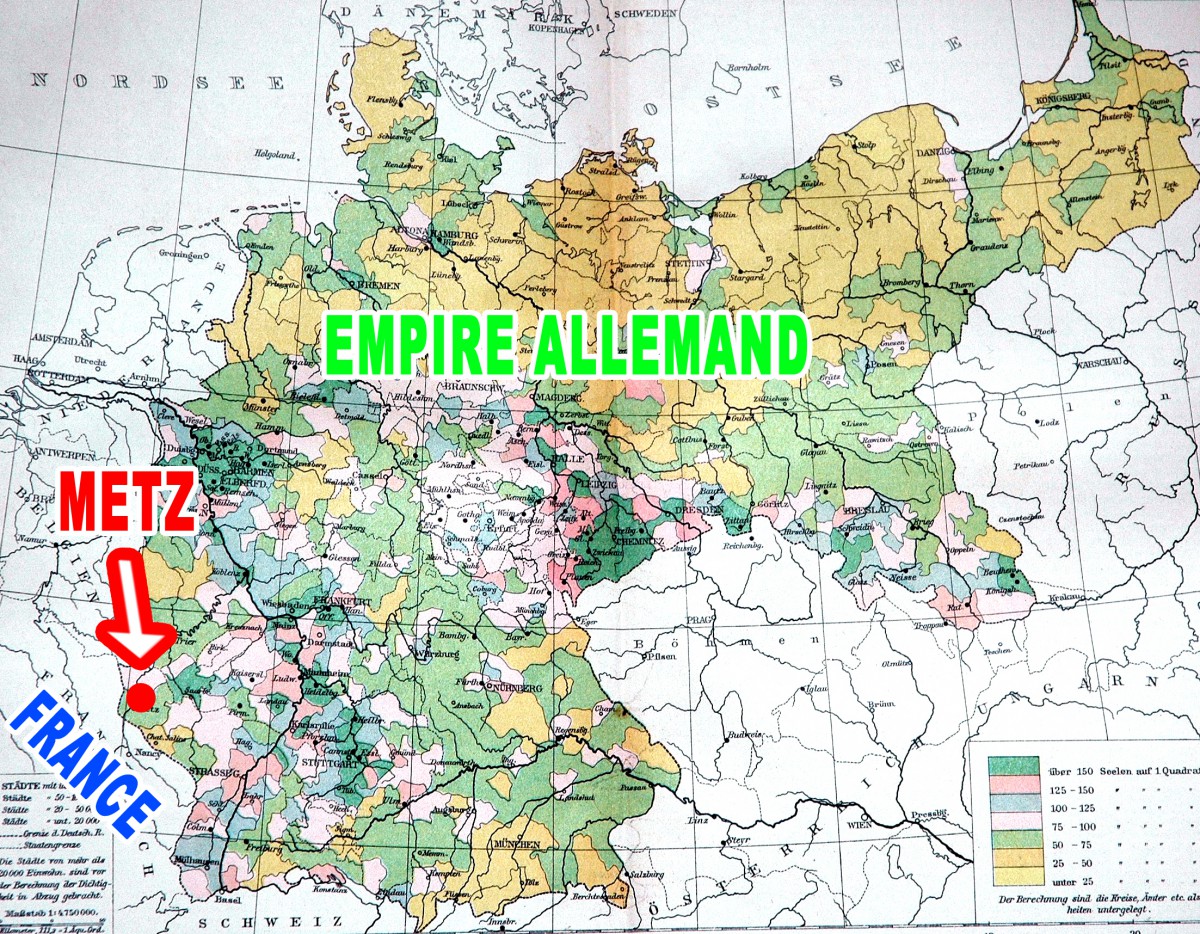

Am 10. Mai 1871 – ein Donnerschlag in Metz!

Der Ausgang des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 brachte einer von Preußen geführten Koalition deutscher Staaten den Sieg.

Das neu gegründete Deutsche Kaiserreich annektierte daraufhin Metz, das Département Moselle und das Elsass.

Zwischen zehntausend und fünfzehntausend sogenannte Optanten entschieden sich dafür, französisch zu bleiben – und mussten nach Frankreich auswandern, viele nach Nancy oder Paris.

Sie wurden bald durch tausende neu zugezogene deutsche Familien ersetzt.

In den 1890er-Jahren stellten die deutschstämmigen Bewohner schließlich die Mehrheit der Bevölkerung.

Graf von Haeseler

Mit dem in das deutsche Eisenbahnnetz integrierten Bahnhof Metz gewann der Schienenverkehr immer mehr an Bedeutung.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts genügte der alte Bahnhof auf dem Place du Roi-George (1878) den strategischen Anforderungen der Festungsstadt Metz nicht mehr.

Denn die kaiserliche Verwaltung wusste, dass ein neuer Krieg mit Frankreich jederzeit ausbrechen konnte.

Hatte der Kaiser nicht 1890 den preußischen Generalfeldmarschall Graf von Haeseler mit der Leitung des in Metz neu geschaffenen 16. Armeekorps betraut?

Die Stadt der Messiner sollte daher einen der imposantesten und zugleich funktionalsten Bahnhöfe des gesamten Deutschen Kaiserreichs erhalten – den heutigen Bahnhof Metz.

Ein riesiger Bahnhof, der die schnelle Mobilmachung der Truppen erleichtern sollte: der Endpunkt der strategischen Bahnlinie „Kanonenbahn Berlin–Metz“.

Man stelle sich vor – der neue Bahnhof Metz musste groß genug sein, um an einem einzigen Tag den Abmarsch (oder die Ankunft) von 25 000 Soldaten unter dem Kommando des Grafen von Haeseler zu ermöglichen – inklusive Pferden und Kanonen!

Ein neuer Bahnhof für Metz – ein gigantisches Projekt

Im Jahr 1901 schrieb die Generaldirektion der Eisenbahnen von Deutschland und Lothringen einen Wettbewerb für den Bau eines neuen Bahnhofs in Metz aus.

Alle deutschen Architekten durften daran teilnehmen – und neunzehn Projekte wurden eingereicht.

Jürgen Kröger

Einstimmig wählte die Jury den Entwurf des Berliner Architekten Jürgen Kröger aus, der sein Projekt unter das Motto „Licht und Luft“ gestellt hatte.

Kröger wollte den neuen Bahnhof Metz ursprünglich im modern style errichten.

Doch offenbar bestand der Kaiser darauf, dass der Bau im rheinischen Romanikstil, dem sogenannten Rundbogenstil, ausgeführt werde – jener mittelalterlich-romanischen Architektur, die für ihn die Macht und Größe des Kaiserreichs symbolisierte.

Man denkt dabei unweigerlich an die drei großen romanischen Kaiserdome von Speyer, Worms und Mainz, Meisterwerke der Kunst des Heiligen Römischen Reiches.

Dieser romanische Stil, in Deutschland weit verbreitet, war jedoch der Architekturtradition von Metz und Lothringen völlig fremd.

Kein Wunder also, dass der neue Bahnhof Metz bald Ziel scharfer Kritik und spöttischer Kommentare wurde – doch dazu später mehr!

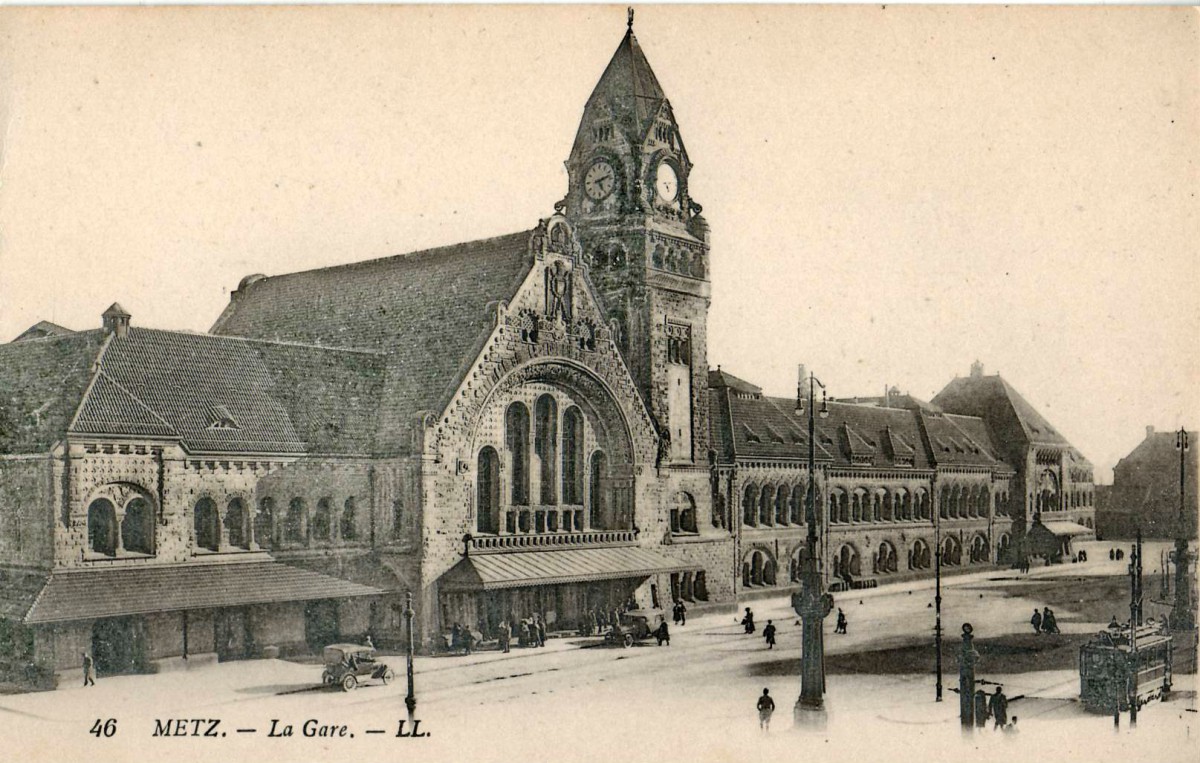

Der Bau des Bahnhofs Metz

Die Bauarbeiten für den Bahnhof Metz begannen 1905 mit den Fundamenten.

Es wurden 10 000 Tonnen Baustahl verbaut, und 3 045 Stahlbetonpfähle bis zu 17 Meter tief in den Boden gerammt, um das 300 Meter lange Gebäude zu tragen.

Ein 42 Meter hoher Uhrturm überragte das gesamte Ensemble.

Während in der Altstadt von Metz traditionell der gelbliche Jaumont-Stein verwendet wurde, führten die Deutschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Sandstein ein.

Damit wollte die neue Besatzungsmacht Metz „germanisieren“ und sich deutlich von den Bauten vor 1871 absetzen.

So wurde der Bahnhof Metz aus für die Stadt völlig neuen Materialien errichtet: aus schwarzem Basalt und vor allem aus bossierten Sandsteinen von Niderviller (einem Dorf in den Vogesen), deren blassgraue Farbe dem Bau ein monumentales Erscheinungsbild verleiht.

Das Dach wurde mit grün glasierten Ziegeln gedeckt – etwas, das man in Metz bis dahin noch nie gesehen hatte!

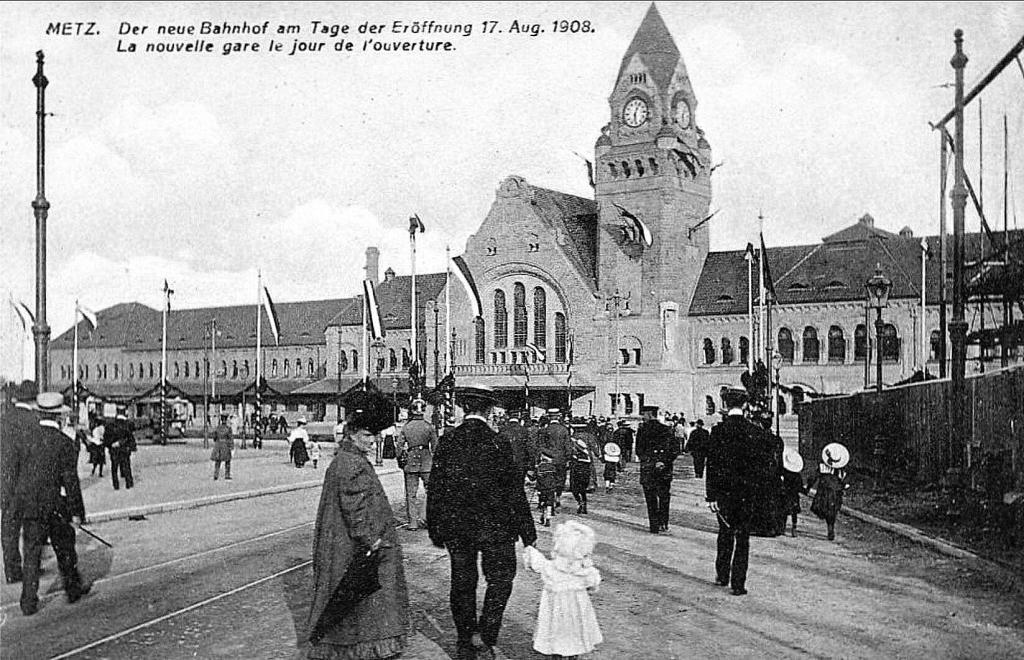

Die Einweihung des Bahnhofs im Jahr 1908

Die feierliche Einweihung des Bahnhofs Metz fand am 17. August 1908 in großem Stil statt.

Die Zeremonie begann um 11 Uhr in der großen Halle mit Beethovens Die Himmel rühmen, gesungen von einem Chor.

Herr Wackerzapp, Präsident der Generaldirektion der Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen, hielt anschließend eine Rede und zeichnete die Geschichte des Baus nach.

Um Punkt zwölf Uhr bestieg man einen Sonderzug, der die geladenen Gäste auf der neuen Bahnlinie nach Woippy zu einer einstündigen Rundfahrt brachte.

Zurück im Bahnhof Metz, nahmen 140 geladene Persönlichkeiten in den Wartesälen der ersten und zweiten Klasse (dem Bahnhofsrestaurant) an einem festlichen Bankett teil.

Kritik ließ nicht lange auf sich warten

Diese „Kathedrale der Neuzeit“ fand bei der lokalen Bevölkerung wenig Anklang.

Der sichtbare Wille, die Macht des Deutschen Kaiserreichs zu verherrlichen, rief bald germanophobe und revanchistische Reaktionen mancher französischer Schriftsteller hervor.

Maurice Barrès und seine beißende Beschreibung

Die bekannteste dieser Kritiken stammt vom Schriftsteller Maurice Barrès, einem nationalistischen Autor und glühenden Patrioten Lothringens.

Schon 1909, im ersten Kapitel seines Romans Colette Baudoche – Histoire d’une jeune fille à Metz, verspottete er das neue Bauwerk:

„Der neue Bahnhof, an dem man ankommt, zeigt den festen Willen, einen imperialen Stil zu schaffen – den kolossalen Stil, wie sie sagen, wobei sie auf der letzten Silbe verweilen. Er erstaunt durch seine romanische Form und durch einen Turm, den, so heißt es, Wilhelm II. selbst entworfen hat; aber nichts strebt empor – alles ist gedrückt, kauert unter einem Deckel von unglaublichem Spinatgrün. Man erkennt den Anspruch einer Kathedrale – und sieht doch nur eine Pastete, einen gewaltigen Fleischkuchen. Die Anmaßung und der schlechte Geschmack zeigen sich besonders in den Details… “

Émile Hinzelin findet ihn hässlich!

Auch der Schriftsteller aus Nancy, Émile Hinzelin (1857–1937), sparte 1910 in seinem Werk Images d’Alsace-Lorrainenicht mit Spott:

„Heute, wenn man in Metz ankommt, sieht man zwei grüne Dächer, die zu den seltsamsten und hässlichsten Dingen der Welt gehören. Das eine, klein und steif, krönt das Tor Serpenoise; das andere breitet sich gewaltig über der Missgestalt ihres neuen Bahnhofs aus – halb Militärtempel, halb feudales Schloss, halb Postamt und halb Bedürfnisanstalt.

Er nannte den Bahnhof Metz ein „Monstrum“, zugleich Symbol des neuen deutschen Viertels und Herausforderung an Himmel und Erde. Und doch, fügte Hinzelin hinzu, sei die neue Gare de Metz trotz allem erstaunlich funktional – mit ihren langen Korridoren, Treppen, unterirdischen Gängen und Bahnsteigen, die geschickt angeordnet seien.“

Images d’Alsace-Lorraine, Paris, 1910.

Die Symbole des Bahnhofs Metz und der Stempel des Kaisers

Der neue Bahnhof Metz wurde zu einem wahren Tor zur Stadt Lothringens.

Seine monumentale Silhouette beherrschte bald das neu entstandene deutsche Kaiserquartier.

Prächtig und monumental zugleich war der Bahnhof Metz ein starkes politisches und ideologisches Symbol: ein Bauwerk, das durch seine Größe und seine reiche Ornamentik die Macht des Deutschen Kaiserreichs verherrlichte.

Der Bahnhof war Teil einer sorgfältig inszenierten Architekturpolitik der deutschen Behörden – eine regelrechte Theatralisierung der imperialen Überlegenheit.

Der Kaiser selbst wünschte, dass der Bahnhof Metz, der täglich von Menschen aller sozialen Schichten genutzt wurde, das Bündnis zwischen Politik und Religion sichtbar mache.

Er sollte zugleich Verbindung und Gleichgewicht zwischen den gesellschaftlichen Klassen symbolisieren. (Diese Interpretation stammt vom Geographen François Reitel, Universität Metz, in La Vie du Rail.)

Die Vereinigung zweier kaiserlicher Mächte

So wurde der Bahnhof Metz zu einem Sinnbild der beiden großen Mächte des Heiligen Römischen Reiches im Mittelalter:

Die geistliche Macht

Für den Schweizer Schriftsteller Blaise Cendrars (1887–1961) konnten Bahnhöfe „die schönsten Kirchen der Welt“ sein.

Und schon der französische Romancier Théophile Gautier (1811–1872) beschrieb Bahnhöfe als

„Paläste der modernen Industrie, in denen sich die Religion des Jahrhunderts entfaltet – die Religion der Eisenbahn. Diese Kathedralen der neuen Menschheit sind die Treffpunkte der Nationen, Zentren, in denen alles zusammenfließt, die Kerne riesiger Sterne, deren eiserne Strahlen bis ans Ende der Erde reichen.“

Unter allen französischen Bahnhöfen ähnelt keiner so sehr einer Kirche wie der Bahnhof Metz.

Seht nur den 42 Meter hohen Uhrturm, der das Eingangsgebäude flankiert, dessen große Öffnungen Licht in das Innere strömen lassen – wie durch das Kirchenschiff einer Kathedrale.

Die weltliche Macht

Die Hauptfassade des Bahnhofs Metz misst stolze 300 Meter in der Länge.

Der interessanteste Abschnitt erstreckt sich vom Uhrturm bis zur Ankunftshalle.

Er erinnert an ein mittelalterliches Schloss – hier befindet sich der kaiserliche Pavillon.

Doch erst beim genaueren Blick auf die reiche Ornamentik des Bahnhofs Metz versteht man die symbolische Bedeutung, die seine Erbauer vor über 110 Jahren verwirklichen wollten.

Ein kleiner Rundgang durch den Bahnhof Metz

Die Besichtigung beginnt vor dem Eingang der Abfahrtshalle.

Sobald man das Innere betritt, entdeckt man die großzügigen Räume der Halle, bevor man durch die Galerie in die Ankunftshalle gelangt.

Zurück im Freien sieht man den Teil des „mittelalterlichen Palastes“ mit der Ostfassade, die den kaiserlichen Pavillon umfasst.

Zum Schluss kehrt man entlang der Außenfassade des Bahnhofs Metz und seines Glockenturms wieder zum Ausgangspunkt zurück.

Das Portal der Abfahrtshalle

Stellt man sich vor den Haupteingang des Bahnhofs Metz, fallen sofort die zahlreichen Skulpturen und Reliefs an den Kapitellen auf.

An den Seiten erkennt man zwei Allegorien des Elsass und Lothringens, die mit ihren Wappen an die jüngste Vereinigung mit dem Deutschen Reich erinnern.

Und an der Ecke des Eingangs?

Erkennen Sie dort den Graoully, den Drachen von Metz, den der heilige Clemens besiegte?

Er taucht an mehreren Stellen der Fassade auf – einst die gefürchtete Kreatur der Messiner.

Die große Frieszone über den Fenstern des Eingangs ist besonders prächtig.

Der Giebel trägt eine phantasievolle Gravur des Wappens von Lothringen.

Ursprünglich befand sich dort der deutsche Reichsadler, der nach der Rückkehr von Metz zu Frankreich im Jahr 1918 ersetzt wurde – doch bei genauem Hinsehen erkennt man noch die Spitzen seiner Federn!

Und wenn man den Blick über den Haupteingang hebt, leicht nach links, entdeckt man das Porträt von Jürgen Kröger, dem Architekten des Bahnhofs Metz – fein in Stein gemeißelt.

Die Abfahrtshalle

Die Abfahrtshalle ist zweifellos der eindrucksvollste öffentliche Raum des Bahnhofs Metz.

Die Decke bildet ein riesiges Tonnengewölbe, geschmückt mit floralen Motiven und Stuckbändern.

Die Wände sind von Arkaden mit Rankenwerk und Doppelfenstern durchbrochen.

Seit Juli 2014 beherbergt die Halle das zeitgenössische Werk von Stephan Balkenhol, das Jean Moulin, den berühmten Widerstandskämpfer, mit drei Gefährten darstellt.

Seither trägt die Halle offiziell den Namen „Hall Jean Moulin“.

Einige Quellen behaupten sogar, Jean Moulin sei während seines Transports von Paris nach Deutschland im Bahnhof Metz gestorben.

Die galerie

Die Galerie ist der lange Korridor, der die Abfahrts- mit der Ankunftshalle verbindet.

Ursprünglich befanden sich hier zahlreiche Dienste und Läden auf beiden Seiten.

Die interessanteste Dekoration bilden jedoch die skulptierten Kapitelle der Pfeiler, deren Motive kleine Szenen des damaligen Alltags zeigen – Soldaten, Reisende, Bahnbedienstete.

Erfahren Sie mehr über die mit Fotos verzierten Kapitelle!

Das Bahnhofsrestaurant

Im ehemaligen Bahnhofsrestaurant bewundert man heute noch die Holzvertäfelungen und bemalten Friese.

In diesem Saal konnten einst täglich 60 bis 200 Mahlzeiten für Reisende der dritten Klasse serviert werden.

Das Restaurant wurde später in eine Buchhandlung umgewandelt – doch gut essen kann man im Bahnhof Metz noch immer:

Am 6. Dezember 2017 eröffnete der mit einem Stern ausgezeichnete mosellanische Koch Michel Roth das Restaurant „Terroirs de Lorraine“ – eine hervorragende Adresse für ein erschwingliches Gourmetmenü.

Die Ankunftshalle

Die Ankunftshalle ist wesentlich schlichter als die große Abfahrtshalle, liegt aber im Teil des Gebäudes, der wie ein mittelalterlicher Palast wirkt.

Von hier aus hat man Zugang zum kaiserlichen Pavillon und zu den ehemaligen Salons von Kaiser Wilhelm II., die heute nur im Rahmen einer geführten Besichtigung zu sehen sind.

Der Kaiserliche Pavillon und seine Gemächer

Diesen Teil des Bahnhofs Metz konnte ich im Rahmen einer privaten Führung entdecken.

Ursprünglich beherbergte der kaiserliche Pavillon die Wohnräume des Kaisers.

Hier befindet sich das berühmte Buntglasfenster mit der Darstellung Karls des Großen auf seinem Thron in Aachen– ein starkes politisches Symbol, das Kaiser Wilhelm II. dazu diente, seine Macht über die Lothringer zu legitimieren.

Karl der Große war nämlich ein Nachkomme von Arnulf, dem Bischof von Metz, und er ließ in der Stadt seine Gemahlin Hildegard bestatten.

Dieses Glasfenster erinnerte die Lothringer daran, dass ihre Geschichte mit der der Deutschen bis ins Mittelalter zurückreicht.

Die kaiserlichen Gemächer sollen Wilhelm II. und seine Gemahlin vierzehnmal beherbergt haben – ein Zeichen der besonderen Zuneigung des Kaisers zu Metz und seinem Bahnhof Metz.

Die Außenfassade des Kaiserlichen Pavillons

Auch wenn der Besuch des Kaisersaals nur im Rahmen einer Führung möglich ist, kann man die Fassade des kaiserlichen Pavillons schon von außen bewundern.

Unter den Erkern der kaiserlichen Gemächer erkennt man kleine Kampfszenen – Germanen gegen Hunnen und Germanen gegen Römer.

Ganz oben verläuft eine Frieszone mit den Köpfen von zehn Deutschordensrittern.

Und sehen Sie die beiden Graoully-Drachen zu beiden Seiten der Erker, die scheinbar bereit sind, sich auf die armen Passanten zu stürzen?

Zur Bahnhofsvorplatz-Seite hin wird das Portal von Reliefs mit den Figuren des Friedens und des Krieges geschmückt, in deren Mitte sich das Wappen der Stadt Metz befindet, flankiert von Greifen.

Die Ornamentik des Pavillons folgt einer historisch-mythologischen Thematik: Germanische Stämme, Karl der Große, das Heilige Römische Reich und die griechische Mythologie werden gleichermaßen beschworen.

Die Reliefs der Reisenden

Wenn man am Bahnhof Metz entlang in Richtung Abfahrtshalle geht, sollte man am Eingang der Buchhandlung kurz innehalten.

Dort befinden sich zwei Reliefs, die die verschiedenen Reiseklassen darstellen.

An dieser Stelle befanden sich einst die Zugänge zu den Wartesälen und zum Bahnhofsrestaurant.

Das linke Relief zeigt die Reisenden der dritten Klasse, das rechte die der ersten und zweiten Klasse.

Der Uhrturm

Der Uhrturm des Bahnhofs Metz ist 42 Meter hoch.

Er prägt die unverwechselbare Silhouette des Bauwerks – ähnlich wie die Türme der Bahnhöfe von Colmar, La Rochelle oder der Gare de Lyon in Paris.

Massiv und wehrhaft erinnert er zugleich an einen Kirchturm und an einen Belfried, einen Turm zur Wache und Verteidigung.

Er besitzt einen rundumlaufenden Umgang, getragen von Säulen aus schwarzem Basalt.

Die vier Seiten des Turms tragen je eine Uhr, ein typisches Symbol der Bahnhöfe des 19. Jahrhunderts – Ausdruck von Macht, Geschwindigkeit und Pünktlichkeit.

Sein grün oxidiertes Kupferdach erinnert an die Türme der rheinischen romanischen Kirchen wie in Speyer, Limburg oder an die Kirche Sainte-Foy in Sélestat.

Der Legende nach soll Kaiser Wilhelm II. die Konturen des Turms eigenhändig entworfen haben.

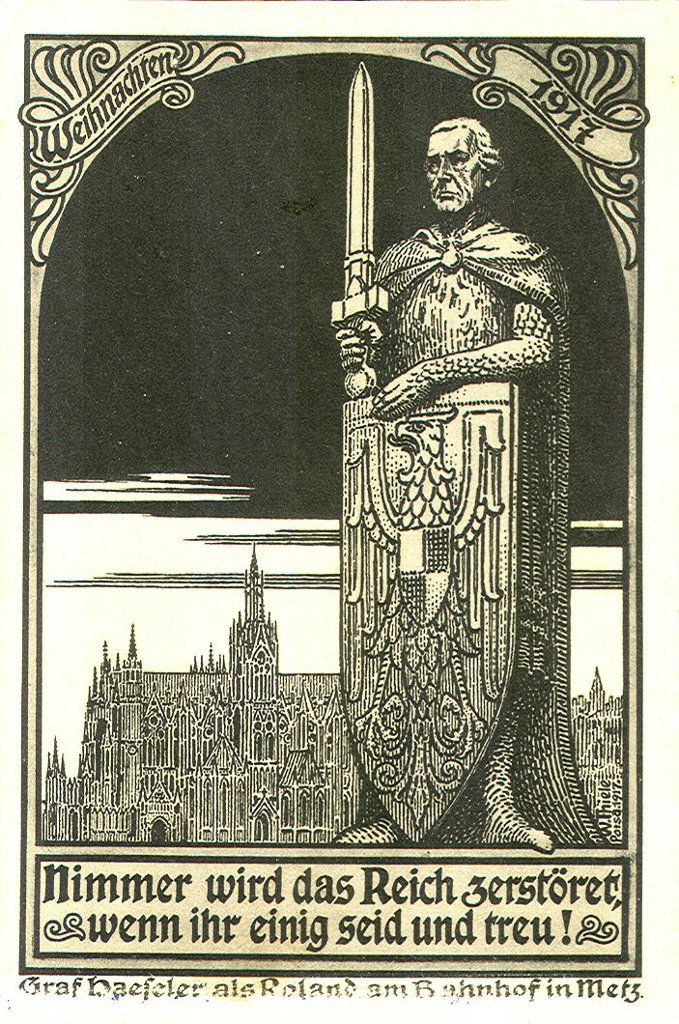

Die vier Köpfe des „Roland von Metz“, genannt Der Krieger

An der Ecke des Turms steht die große Statue des Ritters Roland.

Roland? – So hieß einer der Paladine Karls des Großen, der in der Legende zu dessen Neffen wurde.

In den Städten Norddeutschlands war es Tradition, dass der Herrscher einer Stadt eine Roland-Statue schenkte – als Symbol seines besonderen Schutzes.

So gewährte der großzügige Kaiser Wilhelm II. auch Metz, der ehemaligen freien Reichsstadt des Heiligen Römischen Reiches, seine schützende Hand.

Die Position der Statue ist dabei keineswegs zufällig: Sie verbindet die beiden großen symbolischen Teile des Bahnhofs Metz – die geistliche und die weltliche Macht (siehe oben).

Ein Zeichen der Einheit zwischen Politik und Religion.

Der Krieger der Messiner

Die Bewohner von Metz nennen die Statue schlicht „den Krieger“.

Mit einem gewaltigen Schild in der einen und erhobenem Schwert in der anderen Hand zeigt er in Richtung der französischen Grenze – wie eine provokante Warnung an den Feind.

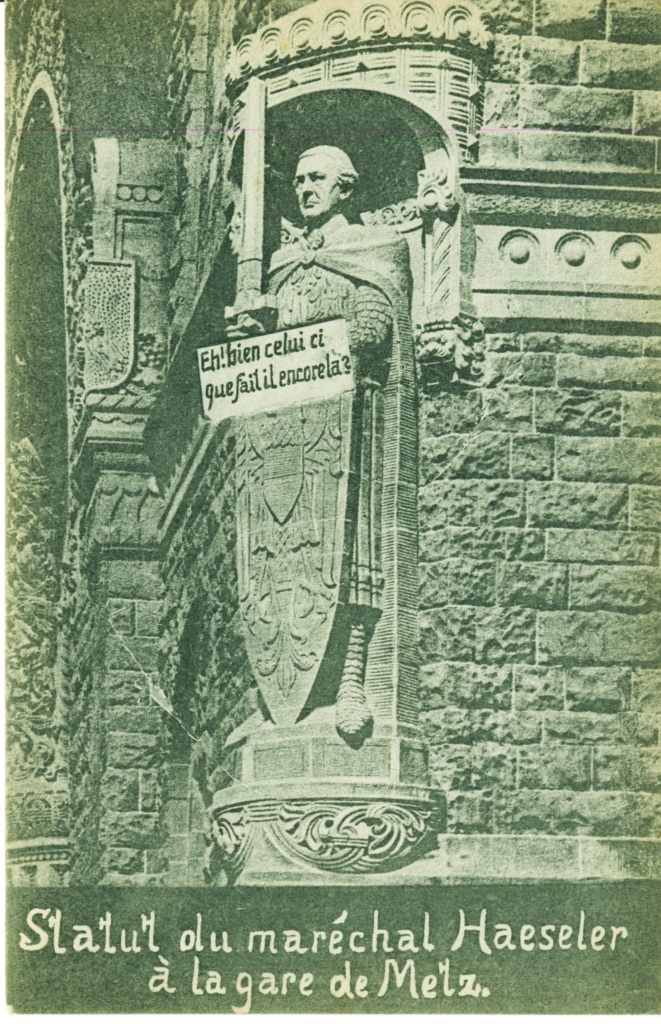

Ursprünglich trug die Statue die Gesichtszüge des preußischen Generalfeldmarschalls Graf von Haeseler (1836–1919), Gouverneur der Garnison Metz.

Nach der Rückkehr von Metz zu Frankreich im Jahr 1919 wurde die Statue umgestaltet:

Der Reichsadler auf dem Schild wich dem Lothringer Kreuz, der Kopf erhielt einen Helm, und der Krieger bekam – typisch französisch – galische Schnurrbärte!

Ziemlich amüsant, oder? Aber die Geschichte geht weiter.

Im Jahr 1942, während der deutschen Besatzung, entfernten die Nazis das Lothringer Kreuz und ersetzten es durch das Wappen der Stadt Metz – den Reichsadler wollten sie allerdings auch nicht zurückhaben.

Dafür setzten sie Haeselers Kopf wieder auf die Statue.

Nach der Befreiung von Metz im Dezember 1944 tauschten die Franzosen die Büste erneut aus – der Ritter ließ sich abermals den Schnurrbart wachsen.

Seitdem blieb alles unverändert… doch bis dahin hatte die Statue des Roland vom Bahnhof Metz immerhin vier Köpfe getragen!

Zurück in die große Halle

Nun sind Sie wieder am Ausgangspunkt angekommen.

Überqueren Sie den Place du Général de Gaulle, um die gesamte Fassade des Bahnhofs Metz in ihrer Länge zu bewundern.

Von der Rue Gambetta aus genießt man eine der schönsten Perspektiven auf den Bau – mit dem Uhrturm im Hintergrund.

Und wenn die Nacht hereinbricht und der Bahnhof Metz im Licht erstrahlt, wird die Szene geradezu romantisch.

Nutzen Sie den Moment, um auch das deutsche Kaiserquartier mit seinen prächtigen Villen zu erkunden!

Die Bahnsteige – ein in Frankreich einzigartiger Fall

Zum Schluss noch ein Wort zu den Bahnsteigen, denn sie besitzen eine in ganz Frankreich einzigartige Besonderheit.

Jede Gleislinie wird von zwei Bahnsteigen bedient:

Der eine liegt höher, auf Höhe der Waggons – gedacht für das Ein- und Ausladen von Pferden und militärischem Material.

Der andere liegt niedriger, auf Höhe der Trittbretter der Waggons – ideal für Passagiere und für den schnellen Truppentransport im Kriegsfall.

Ursprünglich waren die Bahnsteige, wie in Straßburg, durch metallene Hallenüberdachungen geschützt.

Diese Marquises verschwanden ab 1955.

Im Jahr 1974 wurde über den Bahnsteigen eine Stahlbetonplatte errichtet – heute dient sie als Parkdeck über dem Bahnhof Metz.

Wichtige Zahlen und Fakten zum Bahnhof Metz

- Bauzeit: 1905–1908

- Einweihung: 17. August 1908

- Architekt: der Berliner Jürgen Kröger (1856–1928)

- Baukosten: 21 Millionen Goldmark

Zum Zeitpunkt seiner Errichtung war der Bahnhof Metz das größte Gebäude auf Pfählen der Welt (3 045 Pfähle bis zu 17 m Tiefe). - Baustahl: 10 000 Tonnen

- Baumaterialien: Sandstein aus Niderviller (Dorf in den Vogesen), Basalt und grün glasierte Ziegel.

- Denkmalschutz: seit 1975 als Monument historique eingetragen.

- Länge: 300 m – bei seiner Einweihung der längste Bahnhof des Deutschen Kaiserreichs und einer der längsten Europas.

- Breite: 200 m

- Uhrturm: 42 m hoch

- Grundfläche: 10 000 m²

- TGV-Reisezeit Paris – Metz: 1 Std 20 Min

- Gleichzeitige Züge: 12

- Gleise: 10 – bei seiner Eröffnung war der Bahnhof Metz der drittgrößte Bahnhof des Kaiserreichs nach Köln und Leipzig.

- Reisende: 7 390 514 im Jahr 2015 (drittgrößter Bahnhof im Osten Frankreichs nach Straßburg und Nancy).

- „Schönster Bahnhof Frankreichs“: 2017, 2018, 2020 und 2024

(gewählt von Internetnutzern auf der Facebook-Seite von Gares & Connexions).

Mehr erfahren über den Bahnhof Metz

Hier eine kleine Auswahl interessanter Webseiten zum Weiterlesen:

Das deutsche Kaiserquartier auf dem Blog

Die skulptierten Kapitelle des Bahnhofs Metz auf dem Blog

- Lesen Sie den Originalartikel über den Bahnhof von Metz auf Französisch im Blog

Der Bahnhof Metz auf Wikipedia

Historie und Symbolik des Bahnhofs Metz

Metz – die kaiserlichen Gemächer des Bahnhofs

Auszug aus La Vie du Rail (Nr. 1792, 7. Mai 1981)

Öffnungszeiten des Bahnhofs Metz

Montag–Freitag: 04:30 – 00:15

Samstag, Sonntag & Feiertage: 05:30 – 00:15

Wenn dir meine Artikel gefallen oder weitergeholfen haben, teile sie gerne auf Twitter oder Facebook – das freut mich sehr und motiviert mich, noch mehr über Frankreich, Lothringen und den Bahnhof Metz zu schreiben ! 😊

Inspiriert?

Pinne diesen Artikel auf Pinterest!