Dans un article précédent, je vous ai fait découvrir le musée des Beaux-Arts de Nancy, un des musées les plus fréquentés de Lorraine. Lors de ma visite, j’ai photographié bon nombre d’œuvres d’art qui m’ont attiré l’œil. Voici une petite sélection de belles peintures au musée des Beaux-Arts que vous pourrez admirer lors de votre visite.

Mes plus belles peintures au musée des Beaux-Arts de Nancy

Les peintures du musée des Beaux-Arts de Nancy sont exposées à l’intérieur d’un des beaux pavillons donnant sur la célèbre place Stanislas.

La collection de peintures au musée des Beaux-Arts couvre une longue période allant du 14e au 21e siècles. Elles incluent les œuvres de Perugino, Tintoretto, Caravaggio, Rubens, Eugène Delacroix, Édouard Manet, Claude Monet, Modigliani, Raoul Dufy, Picasso, Jan Brueghel the Younger, mais aussi des toiles de peintres lorrains : Claude le Lorrain, Georges de la Tour, Emile Friant, Victor Prouvé, Etienne Cournault, Jules-Bastien Lepage…

Voici donc une sélection de quelques peintures au musée des Beaux-Arts qui m’ont fasciné. Le descriptif des tableaux est une retranscription de celui inscrit à proximité des tableaux.

Les Compteurs d’argent

Marinus Van Roejmerswalen (vers 1493 – vers 1567)

Huile sur bois, fin du 16e siècle

La description minutieuse de ces deux usuriers, changeurs ou percepteurs, frappe par les détails de la main crispée, du regard âpre et du visage grimaçant. C’est en fait une dénonciation de la cupidité des hommes attachés aux biens matériels et oubliant combien ils sont éphémères.

Jésus chassant les marchands du temple

Jan Sanders Van Hemessen (vers 1500 – vers 1565)

Huile sur bois, 1556

Après son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus se rend au Temple où il trouve des changeurs et des marchands qu’il chasse avec un fouet. La scène est transposée dans une grande cathédrale semblable à celle d’Anvers. Ce Christ vengeur est une parabole de l’action militante de l’Église catholique en vue de lutter contre le protestantisme. L’œuvre date de l’année d’établissement aux Pays-Bas de la compagnie de Jésus qui devient le fer de lance du catholicisme.

Prédication de saint Jean-Baptiste

Abraham Bloemaert (1564-1651)

Huile sur toile, vers 1620

Bloemaert a donné plusieurs interprétations de ce thème dont celle-ci est la plus dense et la plus harmonieuse. Dernier des prophètes de l’Ancien Testament, saint Jean-Baptiste apparaît comme le précurseur du Christ. Il mène l’existence d’un ascète et annonce aux foules, attirées par sa renommée, la venue d’un « plus puissant que lui » et « qui ne baptisera plus seulement avec de l’eau mais dans l’Esprit Saint ».

La Charité

Philippe de Champaigne (1602-1674)

Huile sur toile, vers 1635-36

La Charité, l’une des trois vertus théologales avec la Foi et l’Espérance, est traditionnellement incarnée par une femme plantureuse protégeant trois enfants. Sur sa tête brûle la flamme évoquant la lumière évoquant la lumière qu’apporte la charité céleste. La grenade symbolise la fertilité et le partage. Le corps de la femme est vu en raccourci ; ses jambes sont courtes et son torse saillant, car le tableau occupait un dessus-de-porte de l’hôtel de La Vrillière à Paris (actuel siège de la banque de France).

La Transfiguration

Pierre-Paul Rubens (1577-1640)

Huile sur toile, vers 1604-05

Commandé par Vincent de Gonzague, duc de Mantoue, cette œuvre est réalisée pour l’église de la Très-Sainte-Trinité de Mantoue, avec Le Baptême du Christ (conservé à Anvers) et La Famille de Gonzague adorant la Sainte Trinité (palais ducal de Mantoue). En haut, le Christ vêtu de blanc éblouissant, est entouré de Moïse et Élie et des apôtres prosternés, Pierre, Jean et Jacques. Des nuées, résonne la voix divine : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». En bas, l’agitation des autres apôtres traduit leur impuissance à guérir l’enfant épileptique. Ce n’est qu’au retour du Christ qu’il sera guéri.

Le Pape Alexandre VII porté à la procession du Corpus Domini

Giovanni Maria Morandi (1622-1717)

Huile sur toile, vers 1557

Il s’agit d’un portrait grandeur nature du Pape Alexandre VII, élu souverain pontife en 1655. Impotent, il fait concevoir par Bernin une monumentale chaise de procession soutenue par douze hommes. Sous un dais, le Pape est agenouillé devant un prie-Dieu qui supporte le lourd ostensoir utilisé lors des cérémonies du Corpus Domini, c’est-à-dire de la Fête-Dieu.

L’Ivresse de Silène

Carle Van Loo (1705-1765)

Huile sur toile, 1747

En 1747, Lenormant de Tournehem, directeur des Bâtiments du roi, organise un nouveau concours (après celui de 1727) afin de réhabiliter la peinture d’histoire. Van Loo choisit un sujet peu édifiant. Il cherche surtout à égaler Rubens et Joardens, les grands flamands du siècle précédent, et à être reconnu comme le meilleur coloriste de sa génération. En effet, le satyre Silène détient le secret de la transformation du raisin en vin et illustre souvent ses effets euphorisants. Le thyrse, le lierre, la grenade ou la statue du Priape, rappellent qu’il est aussi l’incarnation de la fertilité.

Aurore et Céphale

François Boucher (1703-1770)

Huile sur toile, 1733

Rentré de Rome en 1731, Boucher reçoit une première commande importante en 1732 : Vénus demande à Vulcain des armes pour Énée (musée du Louvre) et réalise son pendant l’année suivante, Aurore et Céphale. Ces œuvres étaient destinées à orner les salles de billard de la maison de l’avocat François Derbais, rue Poissonnière à Paris. Tout au long de sa carrière, Boucher aborde le thème des amours des dieux, dans un style léger, gracieux et lumineux, qui fait de lui l’un des maîtres du style rocaille. Ici il s’agit d’un thème extrait des Métamorphoses d’Ovide.

La Bataille de Nancy

Eugène Delacroix (1798-1863)

Huile sur toile, 1829-33

Première commande officielle faite à Delacroix, cette œuvre est offerte au musée par le roi de France, Charles X, en souvenir de son séjour à Nancy en 1828. Le tableau représente le dernier épisode de la guerre opposant la Bourgogne et la Lorraine.

Le 5 janvier 1477, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire qui souhaite annexer la Lorraine, trouve la mort sous le coup de lance du chevalier de Bauzémont.

Charles le Téméraire retrouvé mort après la bataille de Nancy

Auguste Feyen-Perrin (1826-1888)

Huile sur toile, 1865

Si Delacroix a choisi de représenter la mort de Charles le Téméraire à la bataille de Nancy, Auguste Feyen-Perrin, d’origine lorraine, illustre à la manière d’une Pietà profane, la découverte du corps du duc de Bourgogne après la bataille. Le corps dévêtu, prétexte à un nu académique, est identifié par ses proches grâce à son anneau et aux ongles longs de sa main.

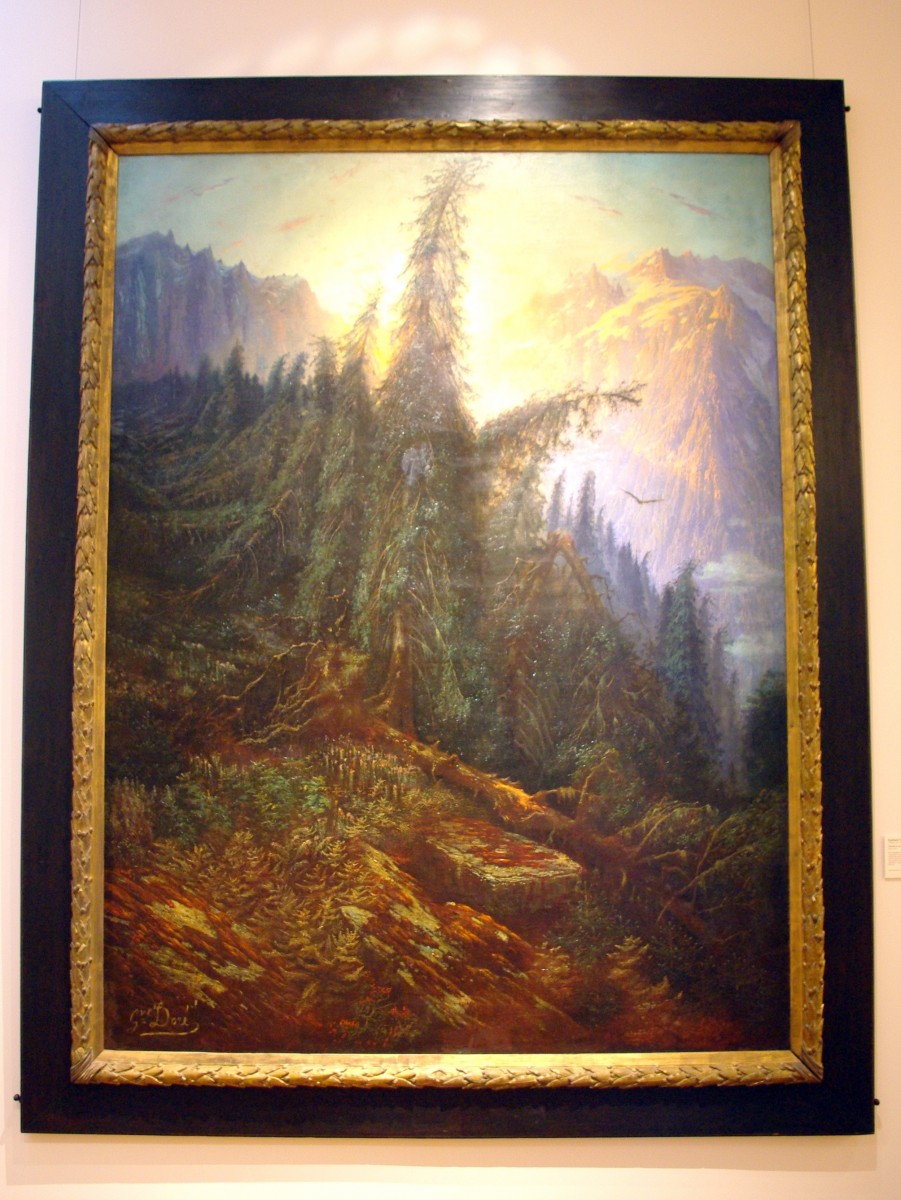

Gustave Doré Paysage de montagne

Gustave Doré (1832-1883)

Huile sur toile, vers 1870

De la montagne, Doré retient son caractère sauvage et grandiose. Ce paysage est construit autour d’un premier plan chaotique où se mêlent éboulis de rochers, arbres, mousses et bruyères. Derrière le tronc brisé d’un grand sapin, le soleil diffuse sa lumière sur un cirque de montagne qui ferme l’horizon.

Vue de la ville et du port de Dieppe

Eugène Isabey (1803-1886)

Huile sur toile, 1842

Fils du miniaturiste Jean-Baptiste Isabey, Eugène Isabey est un des grands initiateurs du paysage romantique français. Sa région de prédilection est la Normandie. Il propose de la ville et du port de Dieppe une vision à la fois minutieusement réaliste et typiquement romantique, par le point de vue et le rendu d’une atmosphère d’averse menaçante, où le vent agite ciel, terre et mer et précipite l’activité quotidienne de l’homme.

Claude Monet Coucher de soleil à Etretat

Claude Monet (1840-1926)

Huile sur toile, 1883

La côte normande fut un des grands foyers de l’impressionnisme et le site rocheux d’Etretat a fourni à Claude Monet le prétexte à de nombreux tableaux réalisés sous des angles de vue différents. Ici, la falaise se découpe à contre-jour, masse sombre entre ciel et mer unis par les mêmes jeux de lumière du soleil couchant. Des touches fragmentées, presque horizontales, rapides et lumineuses, contribuent à rendre la fugitivité de l’instant.

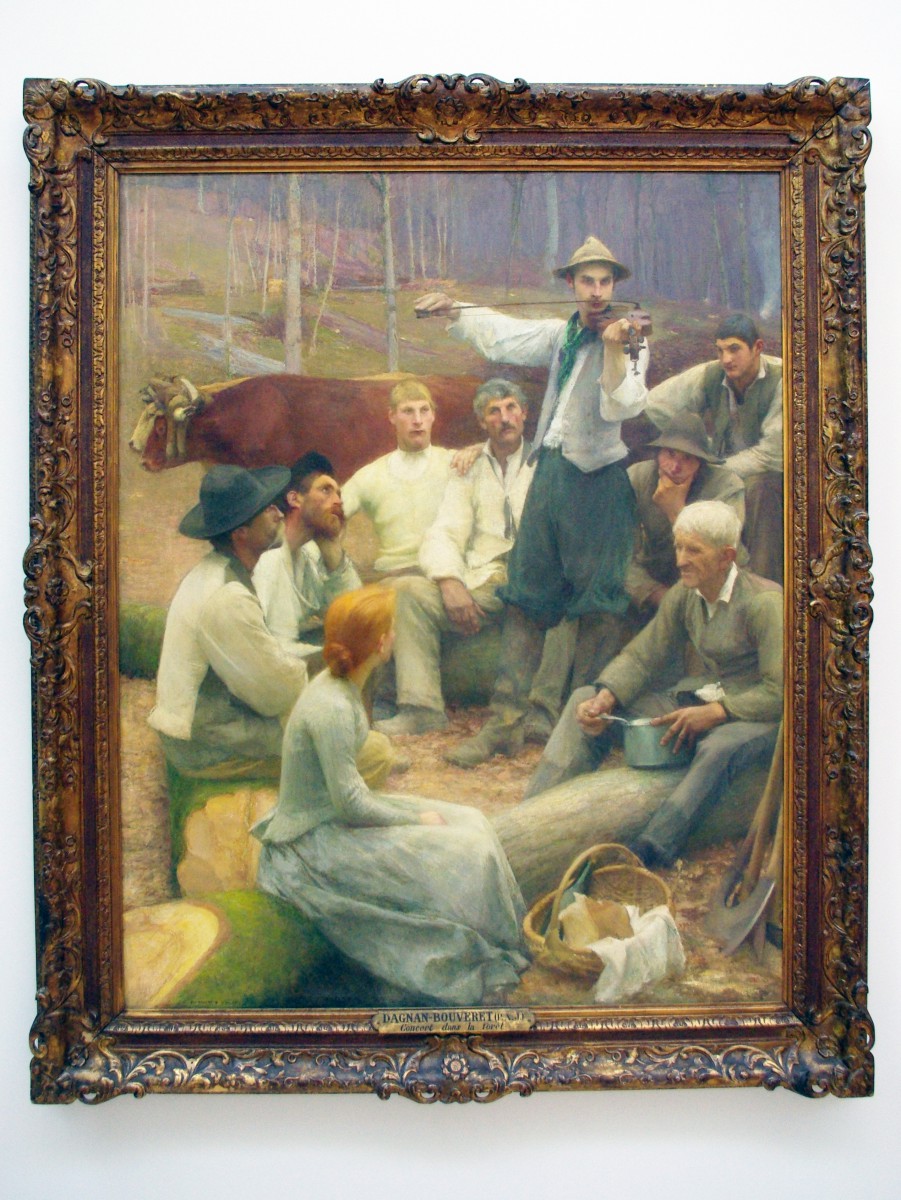

Dans la forêt

Pascal-Adolphe-Jean-Dagnan-Bouveret (1852-1929)

Huile sur toile, 1892-93

Sous l’influence de Bastien-Lepage, Dagnan-Bouveret s’inspire des activités rurales. Le critique Roger Marx affirme : « Il a fait succéder la scène de genre, prise sur le vif, notée dans son milieu, abondante en détails typiques profitables pour l’esprit. […] Que nos artistes suivent l’exemple de M. Dagnan-Bouveret et qu’ils fixent, durant qu’elles échappent encore aux outrages de la civilisation, les coutumes pittoresques conservées dans quelques provinces fidèles à la couleur locale ».

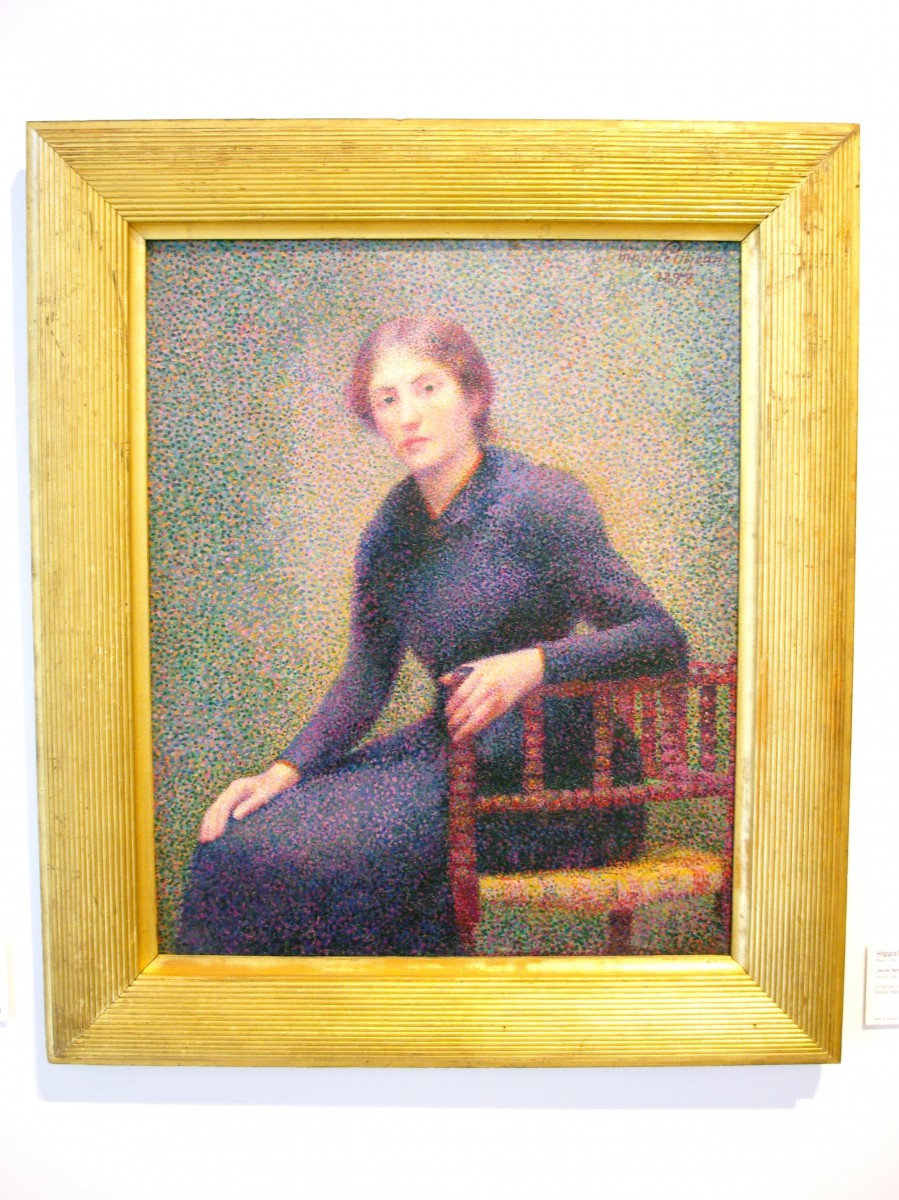

Jeune femme assise

Hippolyte Petitjean (1854-1929)

Huile sur toile, 1892

Ce portrait représente Louise-Claire Chardon, qui épouse Hippolyte Petitjean en 1904.

Les Voluptueux

Victor Prouvé (1858-1943)

Huile sur toile, 1889

L’œuvre est exposée au Salon de 1889. Elle illustre l’Enfer, une des trois parties de La Divine Comédie de Dante (v. 1307-1321). Le poète traverse les neuf cercles de l’Enfer : « L’infernal tourbillon, tournoyant sans arrêt, emporte les esprits mêlés dans son tumulte, les frappe, les culbute, les presse de partout, les faisant tous rouler au bord du précipice, où l’on sent redoubler leur angoisse et leurs cris, et ils insultent tous la divine bonté. Et je compris enfin que c’est par ce supplice que l’on punit là-bas le péché de la chair, qui nourrit l’appétit aux frais de la raison ».

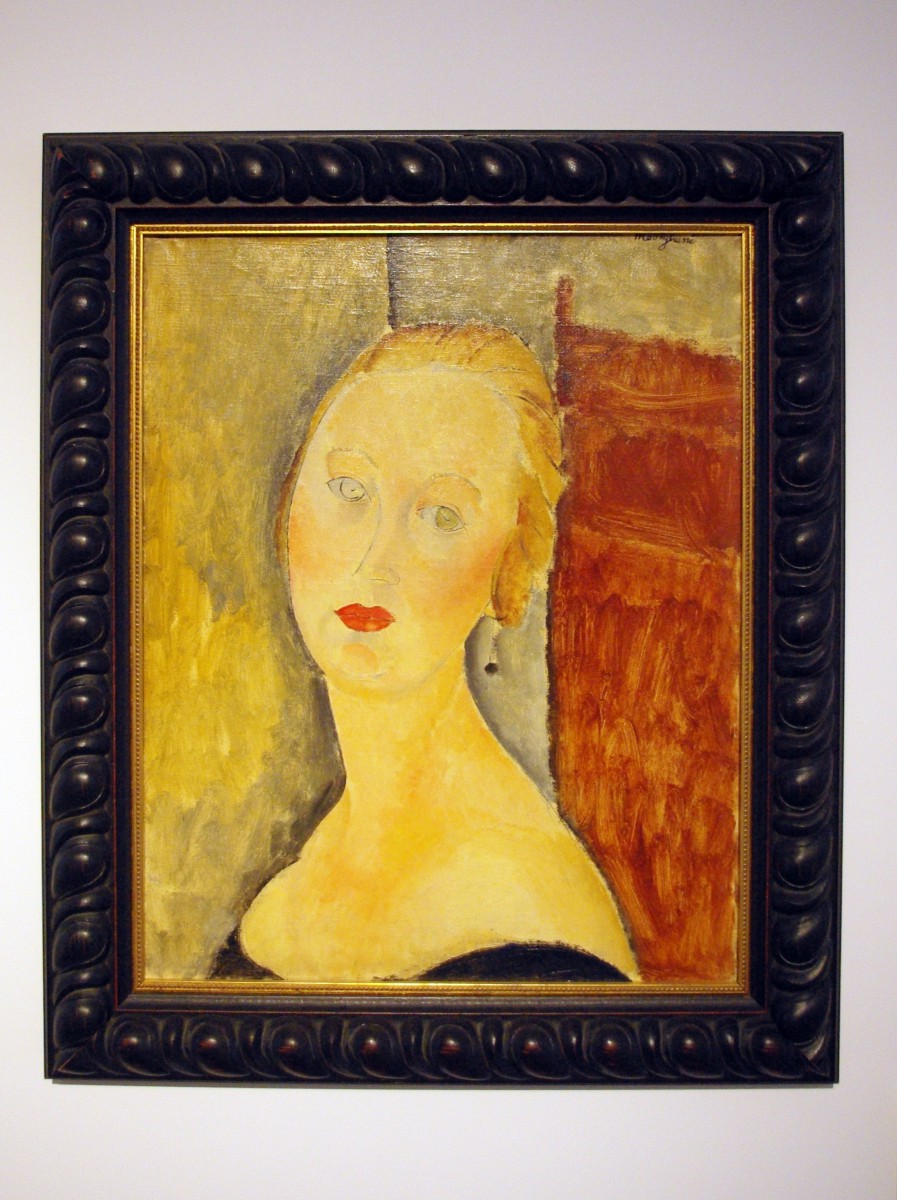

Femme blonde portrait de Germaine Survage

Amedeo Modigliani 1884-1920

Huile sur toile, 1918

Germaine Survage est la femme de Léopold Survage, peintre, graveur et ami de Modigliani. Il réalise ce portrait à Nice au cours de l’été 1918, moins de deux ans avant sa mort.

Après l’enterrement

Camille Martin (1861-1898)

Huile sur toile, 1889

Formé à l’École des arts décoratifs de Paris, Camille Martin s’installe à Nancy à partir de 1884. Il commence une carrière de peintre naturaliste en parallèle avec celle de son ami Friant. Son tableau, Après l’enterrement, fut présenté au Salon en 1889. Il y reprend une formule proche de son Discours sur la tombe présenté cinq ans plus tôt au Salon lorrain. Dans La Lorraine Artiste en mai 1889, Émile Goutière Vernolle décrit : « ces braves gens [qui] quittent le cimetière, avec un contentement intime d’en avoir fini avec la corvée ».

Les Amoureux

Émile Friant (1863-1932)

Huile sur toile, 1888

Formé à l’École des Beaux-Arts de Nancy, Friant nous livre une œuvre appartenant au naturalisme sentimentale. Deux jeunes gens indifférents à sa présence sont immortalisés dans un décor d’arbres et d’eau calme. La scène reflète un certain calme. Tout en étant attiré l’un par l’autre, les jeunes gens ne semblent montrer aucune affection. Friant décrit ici la simplicité et le détachement des amants du 19e siècle, sans aucun artifice.

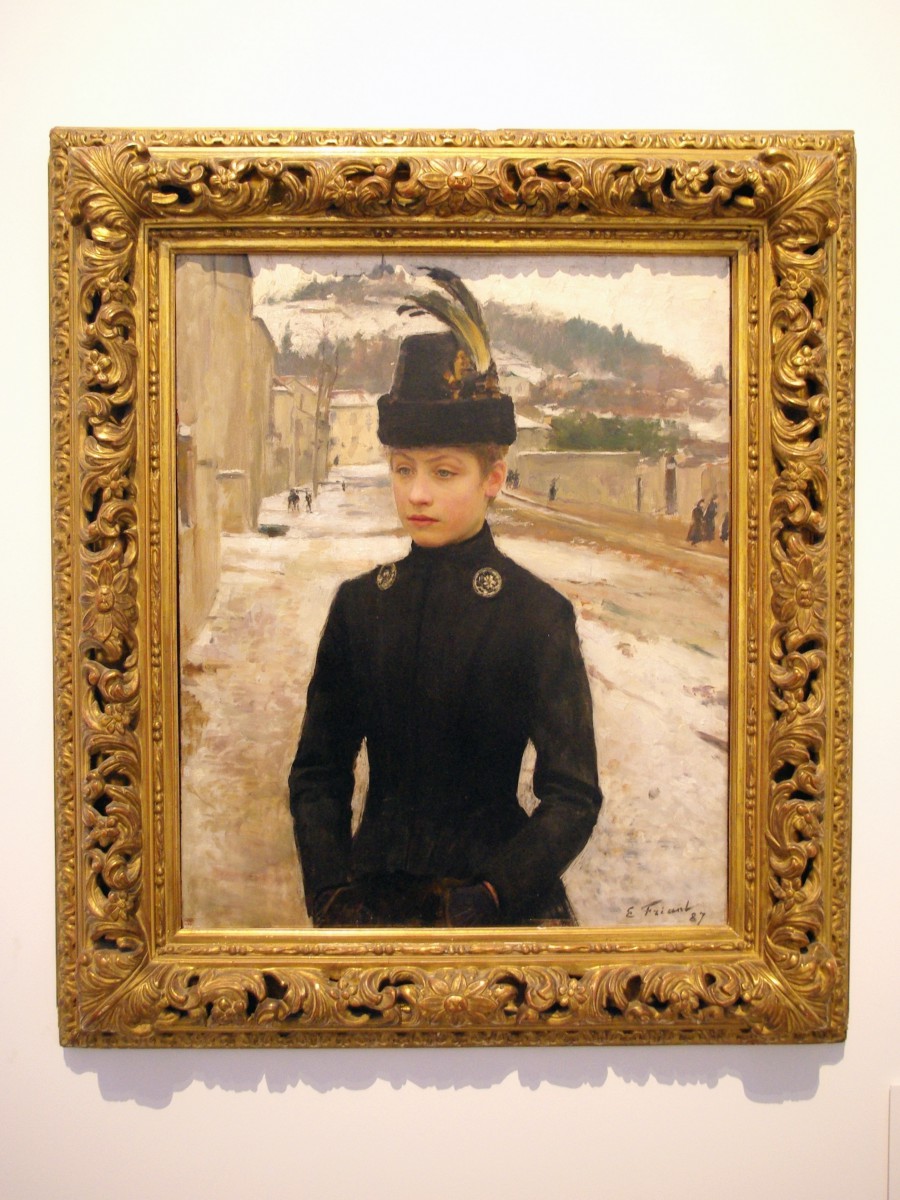

Jeune Nancéienne dans un paysage de neige

Émile Friant (1863-1932)

Huile sur toile, 1887

Il s’agit d’un des plus beaux portraits de Friant. La jeune femme, toute de noir vêtue, est coiffé d’un élégant chapeau à plume. Son visage est triste, ses yeux intériorisés et sa posture figée. Le personnage est placé dans un décor de paysage hivernale avec pour arrière-plan, la colline de la Foucotte à Nancy.

Découvrir les peintures au musée des Beaux-Arts de Nancy

- L’entrée du musée se fait par la place Stanislas (numéro 3).

- Arrêt de Tram le plus proche : cathédrale

- Horaires : ouvert tous les jours sauf le mardi. Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre et 25 décembre.

- Pour les tarifs, c’est par ici ! Sachez que l’entrée au musée est gratuite pour tous le premier dimanche de chaque mois. Une belle occasion pour découvrir ces peintures au musée des Beaux-Arts.

- Pour en savoir plus sur le musée et ses collections, visitez son site Internet.

Avez-vous aimé ces peintures au musée des Beaux-Arts de Nancy ? Quelles ont été vos œuvres d’art préférées ? Laissez-nous vos impressions en commentant ci-dessous !